原文| Vitalik Buterin

編譯| Odaily 星球日報( @OdailyChina )

譯者| 叮噹( @XiaMiPP )

編者按:以太坊創始人Vitalik Buterin 昨天發布一篇名為《On idea-driven ideas》的文章,深入探討了「理念驅動」與「數據驅動」兩種思維方式在決策中的角色與平衡,回應了Conjecture 的Gabriel 對其d/acc(防禦性/去中心化/差異化加速)框架的批評。 Gabriel 認為Vitalik 的方法過於依賴去中心化等“意識形態”,而應更務實地面向人類整體價值。 Vitalik 以國際象棋的「子力主義」與「形勢主義」為喻,指出區塊鏈和去中心化不僅是技術手段,更承載社區凝聚力與分工協作的功能。他承認意識形態可能幹擾理性,但強調其在複雜決策和社區協作中的必要性,提出以數據驅動選擇理念、用有限原則而非全面意識形態引導行動。

很久以前,在新冠疫情之前的那個世紀,我曾聽經濟學家Anthony Lee Zhang 講過一個有趣的區分——「理念驅動的想法」和「數據驅動的想法」。

所謂“理念驅動”,是先確立一個宏觀的哲學框架——比如“市場是理性的”“權力集中是危險的”“歷經時間檢驗的傳統是智慧的”——然後通過邏輯推理,從中推導出更具體的結論。

而「數據驅動」則是從零假設出發,透過分析數據得出結論,並接受數據所導向的任何結果。潛台詞很明確:數據驅動的想法,似乎更值得持有和推廣。

上個月,Conjecture 的Gabriel 批評我在處理d/acc 問題時的方法。他認為,與其從某種「意識形態」出發,再努力讓它與其他人類目標相容,不如直接採取務實的立場,用中立的態度去尋找能最大化滿足整個人類價值集合的策略。

Odaily 星球日報註:d/acc 全稱為defensive/decentralized/differential acceleration(防禦性/去中心化/差異化加速)。它是一種技術發展哲學,主張在技術加速發展的同時,優先考慮防禦性、去中心化和差異化的策略,以確保技術進步能夠最大化人類整體利益,同時避免潛在的風險(如權力集中、技術濫用或社會不平等)。它可以被理解為對「加速主義」(主張無限制推動技術進步)的改良,強調有選擇地加速對人類有益的技術,而非盲目追求速度。

這種觀點並不罕見。但這也引出了一個問題:那些被稱為「意識形態」原則」「凝結的目標」或「一致的指導思想」的東西,在個人思考中到底該扮演怎樣的角色?它們的限制又在哪裡?

我對這個問題的看法可以概括為以下幾點:

- 世界太複雜,不可能對每個決策從零開始推導出來。為了高效,我們必須藉助並重複使用某些中間結論。

- 意識形態不僅是個人認知的工具,更是一種社會建構。社區需要凝聚力,如果不能依賴共同概念或敘事,往往會圍繞著某個人或小團體——而這可能帶來更糟糕的後果。

- 鼓勵不同的人追求不同具體目標,有助於形成分工與協作。

- 意識形態在現實中往往是手段與目的的混合體,我們必須正視這一點。

- 意識形態確實會以多種方式乾擾理性思考,這是真實且嚴重的問題。

- 良好的決策需要在「理念驅動」和「務實模式」之間找到平衡,並建立機制在必要時調整理念。

在複雜情境中的決策,總是有“結構”

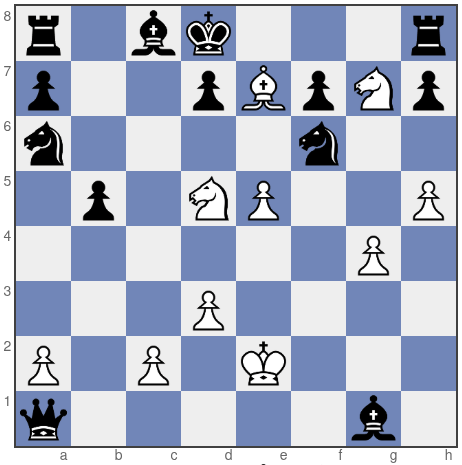

假設你想提升自己的西洋棋等級。棋界有一條常見的經驗法則:後的價值約等於九個兵,車子等於五個兵,像或馬等於三個兵。

因此,用「一車加一兵」換掉「一象和一馬」是合理的,但單用「一車」換「一馬」則明顯不划算。

這個規則能引申不少戰術思維。例如,你可以尋找機會用馬「叉」住對方兩枚高價值棋子——可能是兩輛車,或一輛車和一輛後。這樣,對手不得不選擇讓你的馬吃掉其中一個強子,然後再用其他棋子吃掉你的馬(較弱的棋子)進行交換。

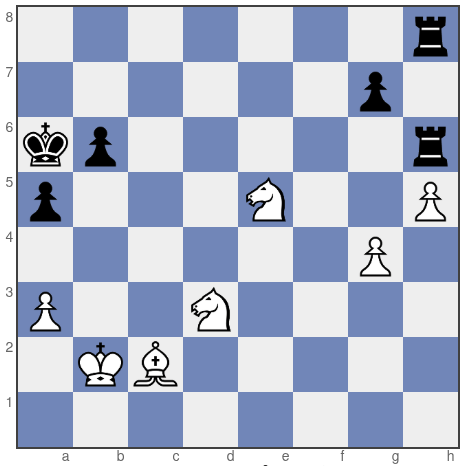

白棋走棋。馬跳到f 7 是一步好棋,馬跳至f 7 是一步好棋,但你必須先知道「馬=3 兵,車=5 兵」的規則,才能快速判斷其價值。

這裡,「後=9 兵,車=5 兵,馬/象=3 兵」的規則,實質上是一個戰術靈感的生成器,能幫你從更有效的起點出發,而非盲目搜索。

如果把這個規則視為一種“意識形態”,鑑於棋子在國際象棋中被稱為“子力”(material),我們可以稱其為“子力主義”(materialism)。

當然,也有人部分或完全不認同「子力主義」。很多時候,犧牲子力是值得的,例如為了揭露對方王或搶佔棋盤中心。子力價值也會因局面不同而改變。在殘局中,我發現單馬通常比單象更有用,而雙象則往往強於雙馬。如果棋手專注於這些局面特徵制定戰術,他可能稱自己為「形勢主義者」(positionist)。

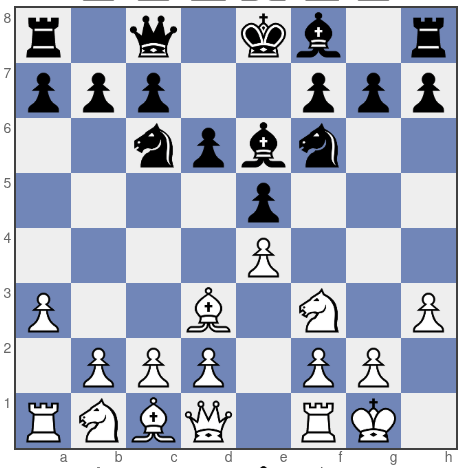

子力主義者和形勢主義者在某些局面上可能產生分歧,例如是否用兩個兵換一個象:

吃h3,還是不吃?這是個問題。

理想的棋手或許能結合子力主義與情勢主義思路,依據局勢靈活切換,這有點類似黑格爾式綜合。

但真正做到這一點,需要一套明確判斷標準──何時優先考慮子力因素,何時聚焦情勢因素,而這套判斷本身,也是一種新的意識形態。

原則在社會協作中的價值

在現代社會,要採取有效的行動,往往必須依靠集體的力量──成百上千、甚至上百萬人同時朝著同一個目標行動。有些事情可以透過金錢(或物理強制力)來推動,但這畢竟有限;我們所做的很多事,其實更依賴內在動機和社會動機,才能真正發揮作用。

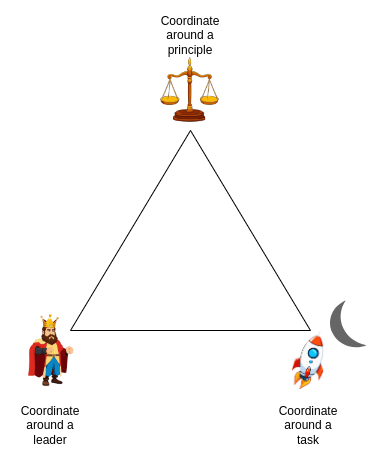

在我關於「多元性(Plurality)」的文章中,我提到過,社群在這方面主要有三種協作方式:

圍繞任務進行協作是極具力量的。如果你能讓大量的人相信「登月」非常有價值,那麼一旦他們開始採取行動,就會投入大量的努力、創造力和精力去實現這一目標。以太坊在2022 年從「工作量證明」切換到「權益證明」的合併(The Merge),對許多社群成員來說就是這樣一個任務型協作的例子。

但任務是一次性的,你並不希望在任務完成後累積的社會資本隨之消散。原則和領導者的力量就在於,它們能不斷產生新的任務:舊任務結束時,可以繼續指向新的、有價值的工作。

圍繞領導者進行協作有一個眾所周知的風險:領導者是脆弱的。歷史上有無數例子表明,領導者可能會失去理智,或者在更溫和但同樣影響深遠的情況下,優先事項和價值觀發生漂移。這不僅適用於單一人的領導,也適用於由一群人擔任領導的情況。

圍繞原則進行協作——尤其是那些非結果導向(非功利主義)的原則——可能更加穩健。

(精心挑選的)原則有一個關鍵特性,我稱之為「銀河腦抗性(galaxy brain resistance)」。功利主義的弱點在於,它容易被領導者用各種聰明的論證繞過去——他們可能聲稱,幾乎任何他們選擇的行動,都能因為某些複雜的「四維棋」式的二階推理而帶來最優結果。而原則的作用,就是對這種傾向起到剎車的作用:“不管你的理由多麼巧妙,有些事我們就是不會做,因為有一套清晰且易於理解的底線在那兒。”

從這個角度看,意識形態的一個主要缺陷——它有時顯得「笨」——反而可能成為一種優勢。

另一種重要的協作形式是內部協作,也就是我們常說的「動機」。

我發現,人際協作中的一些洞見,其實可以類比到一個人內心的不同「子代理」(sub-agents)之間——這些子代理可能有不同的視角和目標。如果在內心中有一個清晰且一致的原則或目標,不僅能讓你在工作中更有動力,還能防止你偏離軌道,並自我合理化地去做一些錯誤的事情。

將目標固化為一種專業分工

在組織中,如果不同的人分屬於不同的子部門、各自承擔特定使命,那麼讓他們擁有不同的目標反而是有益的。

一家公司有行銷部,也有軟體開發部,還有許多其他部門。你不希望行銷部的人思想過於發散、整天琢磨各種讓公司成功的途徑;你希望他們把精力集中在行銷上。

這似乎又偏離了純粹的功利主義,但嚴格的分工協作,正是讓公司能夠有秩序且穩定地完成任務的關鍵。

我認為,人類文明這個宏大計畫其實也有類似的特色──我們希望不同的人能夠內化、專注於不同的文明子目標。

其中有一個細微但常被低估的原因:它讓績效變得可衡量。

如果一個行動者的目標是“做所有有用的事”,那麼無論是他自己進行自我改進,還是外部對其進行問責,都很難判斷他到底表現好還是差。

但如果目標更具體、更狹窄,就能更清楚評估其完成得如何、有哪些地方可以改進。

這種好處可能非常顯著——有時甚至足以抵消不同目標的行動者之間可能出現的一些協作失誤。

意識形態既是手段也是目標的混合體

到目前為止,我主要把意識形態看作一種手段:它們是一系列關於如何實現某些普遍認可目標的行動主張。

而在Gabriel 的文章裡,意識形態比較是關於目標本身,也就是應該先聚焦在哪些目標。

實際上,意識形態總是這兩者的複雜而混亂的結合。

那麼,既然意識形態也涉及目標,我該如何將這一點納入先前的論述呢?

這裡我稍作「偷懶」式的回答:我認為,那些我們夠具體化、以至於能形成意識形態或寫成文字的目標,其實本質上也是一種手段。

為什麼這麼說呢?不妨設想一個非常重視自由的人。起初,他可能會說,他珍惜自由是因為自由能帶來更有效率的經濟和更穩健的社會。

但假如你告訴他,有一種方式能實現非常有效率且穩健的經濟社會──卻幾乎不依賴自由。例如,你設計了一台先進的電腦來管理經濟,告訴每個人該去哪裡工作,而社會的穩健則依賴每個月舉行的民主投票機制,用來調整或完全替換這台電腦的參數。

這位自由主義者聽到這個設想,心裡非常不安,他清楚如果這方案被實施,自己馬上就會開始規劃反抗。

這是為什麼呢?我認為, 「固化的價值觀」其實是一種策略或預測,而真正的終極目標(他們所追求的「勝利條件」)是非常複雜且難以解讀的,藏在我們每個人腦中的一堆條件和偏好。

當這位自由主義者聽到這個高效且穩健卻不自由的社會方案時,他意識到效率和穩健就像國際象棋中的「子力」一樣——是贏得比賽的重要部分,但絕非全部。

意識形態的潛在負面影響

氣候變遷激進支持者常說,他們支持「去成長」政策,因為這是避免地球過熱的唯一方法。

但如果你提出用太陽能(或更極端的太陽地球工程)來避免地球過熱,而不影響物質財富或資本主義,他們總能熱情洋溢地想出各種理由,說明這些方案不可行或會帶來太多「意想不到的後果」。

加密貨幣愛好者常說,他們希望改善全球金融的可近性,建立可信賴的產權,並用區塊鏈解決各種社會問題。

但如果你展示一種完全不依賴區塊鏈卻能解決同樣問題的方法,他們同樣會熱情地找各種理由否定你的方案,可能因為它「過於集中」或「缺乏足夠的激勵機制」。

這兩個例子在某種程度上類似我之前提到的自由主義者,但又不完全相同。

把自由當作終極目標本身是合理的(前提是自由不是你唯一的價值觀),畢竟自由作為目標,是經過數百萬年進化深深植入人類基因裡的。

但把廢除資本主義,或大規模採用區塊鏈,視為同樣的終極目標,就沒那麼合理了。

我認為,這基本上就是我們必須警惕的失敗模式:把某個東西拔高為終極目標,而它本身並非如此,結果反而嚴重損害了我們真正想要達成的底層目標。

「但我手中還有更多、更強的棋子,所以即使被將死了,精神上我才是真正的贏家。”

我如何調和這兩種觀點

在前面幾節中,我指出了你可能稱之為「意識形態」、「原則」或「以理念為驅動的思想」的兩種正面用途:

- 作為「部門」的理念驅動思考與行動。就像一家公司有專門的市場部門一樣,社會也有理由設立專門負責保護環境的「部門」;同理,棋手也應該有專門的思考流程,來回答「哪種策略能幫助我吃掉對手的棋子,同時保住自己的?」這樣的問題。

- 作為協調工具的原則。與其圍繞著某個領袖或精英集結,圍繞著一個理念集結更具韌性,更不易失敗或被操控。

社會運動通常包含這兩者。外部,他們努力捍衛某項原則,減少社會對菁英的過度依賴;內部,他們專注深耕特定主題,從而催生有價值的理念和改善世界的策略。例如,自由主義經濟學家捍衛社會自由,同時發明預測市場、完善擁擠定價等有益想法;環保人士透過政治倡議防止環境不可逆損害,同時推動清潔能源和合成肉類等技術創新。

我看到的兩種失敗模式

第一,某些工具性的目標過度固化,被極端追求,反而顛覆了最初的根本目標。

第二,圍繞著無限目標的協調容易滑向由一個精英階層負責詮釋目標的格局。

這就是Balaji Srinivasan 所說的“民主實質上是民主黨人的統治”,以及有效利他主義運動被批評從廣泛促進高效慈善轉向狹隘解決AI 安全、只給自己圈子內人員撥款的現象。

我提出兩個折衷方案,試圖平衡這些優點和缺點:

- 以數據驅動選擇理念。維持一套能夠產生假設的知識主題,然後用數據分析決定重點支持哪些,忽略哪些。 Bryan Caplan 做得很好。他雖有強烈的自由主義意識形態,但同樣重視實證嚴謹性,因而他支持的核心議題(如更開放的移民、減少教育、放鬆住房管制)有充分的論據支撐。儘管他信奉的自由主義也讓他相信我不同意的許多觀點,他很少推動那些缺乏大量數據支持的觀點。你依然可以不同意他的極端觀點,但在我看來,他在極端者中反而更理性,所以我認為他的方法確實有可取之處。

- 原則,而非意識形態。這兩個詞的微妙區別在於,原則通常是有限制性的,而意識形態往往是全面性的。原則給你一套該做或不該做的事情,然後止步;意識形態則沒有界限,你可以無限追隨。這只是個大致劃分,但我認為意義重大。把社會協調功能聚焦在「避免偏離軌道」的原則,能讓一個運動(或個人)在常規情況下從更務實的思考中獲益,同時保持相當的穩健性。

世界和我們(個體及集體)心智的複雜性和內在結構性意味著,直接「理性權衡所有價值,做出數據驅動的最佳選擇」在實踐中往往會以各種方式失敗。同時,過度依賴某種結構也會崩潰,有時甚至更糟。只有在兩者之間找到平衡,才最有可能獲得更多好處,同時盡量減少雙方的弊端。