原文作者:Lyn Alden

原文編譯:AididiaoJP,Foresight News

密碼朋克和傳統機構對於比特幣股票的看法雖有不同但都有其道理。比特幣必須作為一種自由貨幣發揮作用,但大量資本湧入比特幣也是完全合理的。

在過去一年左右的時間裡,比特幣的上漲很大程度上是由上市公司比特幣國庫策略興起所推動的。

儘管微策略早在2020 年就開創了這個先例,但其他公司的跟進速度較慢。然而在2023 年財務會計準則委員會(FASB)對比特幣在資產負債表上的會計處理方式進行了重大更新後,2024 年和2025 年迎來了新一輪比特幣國庫資產策略的熱潮。

本文探討了這一趨勢,並分析了它對比特幣生態整體的影響。文章也探討了比特幣作為交換媒介與價值儲存手段的相關議題。

為什麼是比特幣股票和債券?

早在2024 年8 月,當這個趨勢還處於萌芽階段時,我寫了一篇題為《 A New Look at Corporate Treasury Strategy 》的文章,解釋了比特幣作為企業國庫資產的實用性。當時只有少數公司大規模採用了這項策略,而此後,越來越多的新公司和現有公司開始採用這項策略。而那些早期大規模採用此策略的公司,如微策略和Metaplanet,其股價和市值都大幅上漲。

文章解釋了為什麼企業應該考慮實施這項策略。但對投資人來說呢?為什麼這項策略對他們如此有吸引力?從投資人的角度來看,為什麼要買比特幣股票而不直接買比特幣?主要有以下幾個原因。

比特幣股票,原因一:受限制的資本

全球有數兆美元的託管資本,其中一部分資本有嚴格的投資限制。

例如有些股票基金只能用來買股票,不能買債券、ETF、大宗商品或其他資產。同樣有些債券基金只能購買債券。當然還有更具體的限制,例如基金經理人只能購買醫療保健類股票或非投資等級債券。

其中一些基金經理人對比特幣持樂觀態度,許多人甚至自己持有比特幣。但他們無法透過基金直接獲得比特幣曝險。然而如果有人發行了一種資產負債表上有比特幣的股票(比特幣股票),或者為一家資產負債表上有比特幣的公司發行可轉換債券,他們就可以避開限制購買。這是一個先前未被開發的市場,如今在美國、日本、英國、韓國等地逐漸被挖掘。

自2018 年以來,我一直在做真實資金模型組合,以便讀者可以追蹤我的持股。

2020 年初我曾強烈推薦比特幣作為投資標的,自己進行了投資。我希望在我的模型組合中加入一些比特幣敞口,但當時我用於該組合的經紀帳戶無法購買比特幣或與比特幣相關的證券。我甚至無法購買灰階比特幣信託(GBTC),因為它是在場外交易,而不是在主要交易所上市。

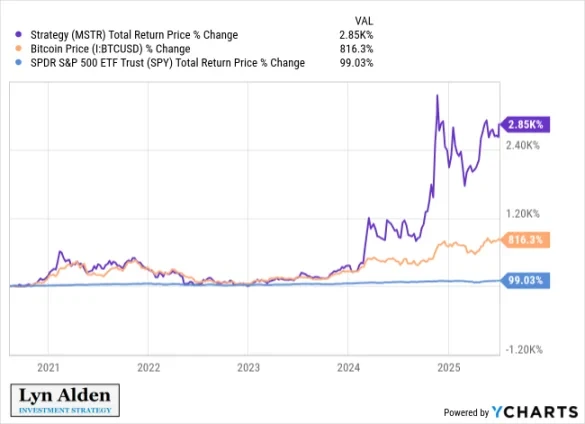

幸運的是微策略公司在2020 年8 月將比特幣納入其資產負債表。該股票在納斯達克上市,我的模型組合經紀帳戶可以直接購買。因此考慮到該組合的各種限制,我很高興能夠在早期買入MSTR,近五年來這項決定帶來了豐厚的回報:

後來經紀帳戶增加了可購買證券GBTC,當然也增加了主要的現貨比特幣ETF。儘管如此,我仍然在該組合中持有MSTR。

簡而言之,由於投資限制,許多基金只能持有具有比特幣曝險的股票或債券,而不能持有ETF 或類似證券。比特幣國庫公司(「比特幣股票」)為它們提供了機會。

這與比特幣作為個人可自我託管的無記名資產並不衝突,而是相輔相成。

比特幣股票,原因二:企業擁有理想的槓桿

企業採用比特幣作為國庫資產的基本策略是持有比特幣而非現金等價物。然而第一批比特幣股票往往對這個理念抱持著極高的信心。因此他們不僅僅是直接購買比特幣,而是透過槓桿購買比特幣。

而上市公司恰好擁有比對沖基金和大多數其他資本更好的槓桿工具,具體來說它們有能力發行公司債。

對沖基金和某些其他資本通常使用保證金貸款。它們借錢購買更多資產,但如果資產價值相對於借款金額下降過多,它們將面臨追加保證金的通知。追加保證金可能迫使對沖基金在價格大幅下跌時出售資產,即使它們堅信這些資產會恢復並創下新高,被迫在低點出售優質資產是一場災難。

相比之下企業可以發行債券,通常期限為多年。如果它們持有比特幣且價格下跌時,它們無需因比特幣下跌而被迫出售。這使得它們比依賴保證金貸款的實體更能抵禦波動。當然仍有可能迫使企業清算的看跌情景,但這些情景需要在更長的熊市才會發生,因此可能性較低。

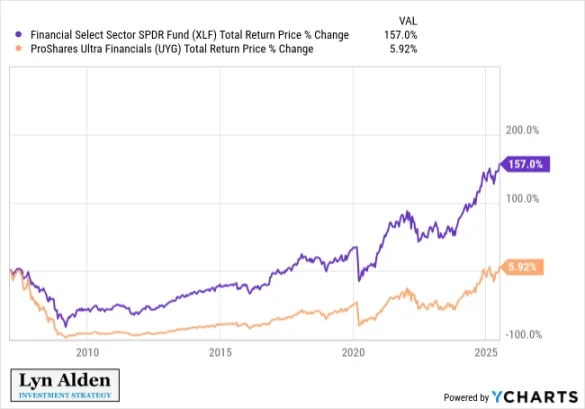

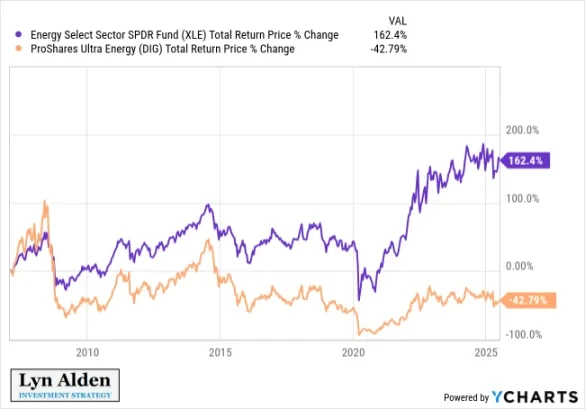

這種長期公司槓桿通常比槓桿ETF 更好。由於槓桿ETF 無法使用長期債務,且槓桿每天重置,因此波動性通常會帶來不利影響。

如果標的資產在交易日存在+10% 和-10% 的交替波動,2 倍槓桿ETF 會發生什麼?隨著時間的推移,槓桿產品相對於其追蹤的指數會逐漸惡化:

實際上自成立以來,2 倍槓桿比特幣ETF BITU 的表現並未真正超過比特幣,儘管比特幣在此期間價格上漲。你可能會預期2 倍槓桿版本會大幅跑贏,但實際上它主要是增加了波動性,而沒有帶來更高的回報。以下是BITU 自成立以來的表現圖表:

同樣的情況也出現在波動性較大的股票長期歷史中,例如金融板塊或能源板塊的2 倍槓桿ETF。在波動期間,它們的表現遠遠落後:

因此除非你是短線交易者,否則選擇日內槓桿的效果通常很差。波動性對槓桿非常不利。

然而為資產附加長期債務通常不會出現同樣的問題。具有多年期債務的增值資產是一種極具吸引力的組合。因此比特幣國庫公司對於高信念的比特幣多頭來說是一種有吸引力的證券,它們希望透過合理安全的槓桿來提高回報。

並非每個人都應該使用槓桿,但選擇使用槓桿的人自然會希望以最優化的方式進行。現在有各種不同風險特徵、規模、產業和司法管轄區的比特幣國庫公司,真實的市場需求正逐漸得到滿足。

同樣這些公司發行的一些證券,如可轉換債券或優先股,可以提供比特幣價格曝險,同時降低波動性。多樣化的證券為投資者提供了他們所需的特定敞口類型。

比特幣國庫公司對比特幣的影響?

既然我們知道了比特幣國庫公司存在的原因以及它們為投資者填補的市場空白,接下來的問題是:它們對比特幣網路整體是有益的嗎?它們的存在是否會損害比特幣作為自由貨幣的價值?

首先必須明確一種去中心化貨幣如果成功,其理論上的發展路徑是什麼。需要經歷哪些步驟,大致順序如何?

因此本節將分為兩部分。第一部分是對一種新貨幣形式如何流行的經濟學分析,即分析成功路徑可能會是什麼樣子。第二部分是分析企業是促進還是阻礙了這條路徑。

第一部分:成功會是什麼樣子?

「如果一種全球性、數位化、健全性、開源、可程式化的貨幣從零開始流通,它會是什麼樣子?」

Ludwig Wittgenstein 曾經問一位朋友:「告訴我,為什麼人們會認為太陽繞地球轉比地球自轉更自然?」朋友回答:「嗯,顯然是因為看起來太陽就是繞地球轉。」Ludwig 反問:「那麼,如果地球看起來是在自轉,它會是什麼樣子?」

——《維根斯坦的貨幣》,艾倫法林頓,2020 年

比特幣在2009 年初誕生,2009 年和2010 年期間,一些愛好者挖掘、收集、測試、買賣比特幣,或研究是否能以某種方式為其做出貢獻或改進。他們沉迷於比特幣的理念。

2010 年中本聰本人在比特幣論壇上描述如何從零開始賦予比特幣初始價值:

「作為一個思想實驗,假設有一種和黃金一樣稀缺的貴金屬,但具有以下特性:

- 色彩單調灰暗

- 導電性差

- 強度不高,延展性或可鍛性也不好

- 沒有任何實際或裝飾用途

以及一個特殊的、神奇的屬性:

- 可以透過通訊管道傳輸

如果它因為某種原因獲得了任何價值,那麼任何想要遠距離轉移財富的人都可以購買一些進行傳輸,接受者可以出售。 」

在獲得最初的成功之後,比特幣面臨的挑戰是支付網路催生了無數競爭對手。無數山寨幣湧現,這些山寨幣具有類似的功能,主要是可以購買、傳輸,並由接收者出售。而2014 年推出的穩定幣則透過美元抵押消除了代幣波動性。

事實上競爭對手的崛起是我在2010 年初沒有購買比特幣的最大原因。並不是我反對這個概念,而是我認為這個行業充滿了投機泡沫並且可以被無限複製。換句話說比特幣的供應量可能是有限的,但它的理念是無限的。

但在2010 年下半年我注意到一件事:比特幣的網路效應正在不斷發展。就像通訊協定一樣,比特幣極大地受益於網路效應。使用的人越多,對其他人來說就越有用,這是一種自我強化的循環。而這正是持有比特幣的真正意義。網路效應必須不斷成長,才能超越這一小眾且擁擠的階段。

我們可以將貨幣分為兩類:

第一類是“情境貨幣”,指的是可以解決特定問題但在其他方面並不廣泛使用的貨幣。一種可以用本地貨幣購買、透過高滑點(資本管制、支付平台封禁等)傳輸,並由接收者出售或兌換為本地貨幣的資產。它具有價值,但在這方面的成功並不一定會帶來更廣泛的成功。

第二類是「普適貨幣」,指的是特定地區或產業中廣泛接受的貨幣。重要的是接收者不會在收到後立即出售或兌換它;他們會將其作為現金餘額持有,並可能在其他地方重新使用。

為了使某種貨幣成為普適貨幣,支出者必須長期持有,接收者必須願意持有它。如果新普適貨幣要崛起,大多數人可能會先將其視為一種投資,因為他們認為其購買力可能會升值,然後願意將其作為支付手段。此時他們不需要被說服接受它作為支付手段,因為他們已經認可了這種資產。

比特幣的簡單和安全設計(工作量證明、固定供應、有限的腳本複雜性、適度的節點要求,以及創始人消失後留下的去中心化)和先發網路效應使其具有最佳的流動性和安全性,因此許多人希望購買並持有比特幣。到目前為止,比特幣在這方面取得了巨大成功:作為一種安全且便攜的價值儲存手段,用戶可以自由選擇花費或兌換。

一種安全、流動性高、可兌換、可攜帶的價值儲存手段介於情境貨幣和普適貨幣之間。與情境貨幣不同,人們認為普適貨幣是一種長期持有的資產,而不僅僅是收到後立即出售或兌換。但與普世貨幣不同,在大多數地區,它尚未被廣泛接受,因為花時間研究的人仍然是少數。

這個階段需要很長時間才能完成,原因是波動性,以及比特幣所面臨的現有網路效應規模,因為人們的支出和負債都以現有貨幣計價。

如果一個具有獨立單位的新貨幣網絡(即不是作為現有貨幣的信用軌道掛鉤,而是與中央銀行完全平行的系統)要從零開始發展到大規模,它需要向上的波動性。任何具有向上波動性的增值資產都會吸引投機者,這不可避免地會導致向下的波動性時期。換句話說,它會看起來像這樣:

在其採用階段,它是一種在短期內有缺陷的貨幣形式。如果你收到一些比特幣並希望用它支付月底的租金,你和你的房東都無法承受它在一個月內可能下跌20% 的情況。房東的支出依賴現有法幣的網路效應;她需要知道從租戶收到的租金價值。而你身為租戶,需要確保月底能用不會快速貶值的貨幣支付租金。

因此比特幣在這個時代主要被視為一種投資。信仰者更可能願意用它來支付。有特定支付問題的人(如資本管制、支付平台封禁等)也更可能願意使用,儘管他們越來越多地選擇流動性類似的穩定幣來進行支付。如果你只是短期使用穩定幣,它們的中心化性質並不重要。

早期比特幣支持者試圖說服比特幣持有者更多地使用比特幣。我並不認為這是一種可持續的做法。比特幣不會作為一種慈善手段流行起來。為了使其能夠大規模持續流行,它必須為支出者和接收者解決市場上存在的支付缺口。而在目前的採用階段,這並不容易,尤其是每一筆交易都涉及資本利得稅,而穩定幣等選項可以滿足短期支出需求。

擁有健全、流動、可互換、便攜的價值儲存手段,在其採用階段為持有者提供了一些其他資產無法提供的優勢。他們可以將比特幣帶到世界任何地方,無需依賴中央對手方和信用結構。它還允許持有者透過跨境支付(包括被平台封鎖的接收者)避免重大資金磨損。他們可能無法隨時隨地使用比特幣支付,但在大多數情況下,他們可以找到將其兌換為本地貨幣的方式,在某些情況下也可以直接用它支付。

想像一下你隨機要去一個國家。你能帶什麼貨幣來確保在不依賴全球信用網絡的情況下擁有足夠的購買力?換句話說,即使你所有信用卡被停用,你如何確保自己仍然能夠交易,即使會承擔一些資金磨損?

目前最好的答案通常是實體美元。如果你帶美元,儘管你可能無法直接使用它,但很容易找到願意以合理匯率和足夠流動性將其兌換為本地貨幣的人。

其他答案可能是黃金和白銀以及歐元。同樣在大多數國家找到願意接受金銀或歐元並以公平的本地價值兌換的經紀商並不難。

人民幣、日圓、英鎊和其他一些貨幣也可能作為備選,但往往面臨更多資金磨損。我會將比特幣放在前十名的某個位置,大約在第5 到第10 名之間,尤其是如果你去的是某個城市中心。大多數城市都有許多兌換選擇,可以在需要時尋求協助。考慮到比特幣只有16 年的歷史,這已經非常了不起。

再往下的160 多種法定貨幣在本國之外是非常糟糕的貨幣,絕大多數都是如此。

美元是當今世界上流動性最強的貨幣。較小且流動性較差的資產幾乎總是以較大且流動性較強的資產計價。人們使用較大且流動性較強的貨幣作為記帳單位,並以之為主要負債計價。

以前美元是以一定量的黃金定義的。最終美元網絡變得比黃金更大、無處不在,情況發生了逆轉:現在黃金主要以美元計價。在漫長的歷史中,比特幣可能會以這種方式超越美元,但目前它還遠未達到這一水平。比特幣在過程中以什麼計價並不重要;它是一種無記名資產,可以以最大且流動性最強的貨幣計價,如果有一天它成為最大且流動性最強的貨幣,那麼其他東西自然會以它計價。

雖然人們可以自由地以任何貨幣進行心理定價,但大多數人很快就會以比特幣進行定價。批評者將這一點描述為比特幣的缺陷;一種新的去中心化貨幣資產在成長過程中,除了以現有貨幣計價之外,沒有其他路徑可走。

第二部分:企業和比特幣股票如何相互融合

早在2014 年,Pierre Rochard 寫了一篇具有先見之明的文章,題為《Speculative Attack》。

外匯市場中投機性攻擊指的是藉入弱勢貨幣以購買更多強勢貨幣或其他優質資產。這是中央銀行提高利率的原因之一,有些國家會轉向徹底的資本管制,以防止實體對其管理不善的貨幣進行套利。

維基百科提供了一個有效定義:

「在經濟學中,投機性攻擊是指先前不活躍的投機者突然拋售不可靠資產,並相應獲取某些有價值的資產(貨幣、黃金)。」

由於比特幣的升值特性,各種實體最終會借入貨幣以購買更多比特幣。當時比特幣的價格略高於600 美元,市值略高於80 億美元。

起初借入資金購買比特幣只是少數現象。但現在比特幣網路具有高度流動性,市值超過2 兆美元,來自主流資本市場的數十億美元公司債專門用於購買比特幣。

在11 年後的今天,這現像已經司空見慣,這對比特幣網路是好是壞?

根據我的觀察,主要有兩種批評者認為這對比特幣網路不利。

第一類批評者本身就是比特幣用戶。他們中的許多人屬於密碼龐克陣營或主權主義陣營。從他們的角度來看,將比特幣交給託管人似乎是危險的,或至少違背了去中心化網路的概念。他們中的一些人將企業比特幣國庫支持者稱為“西裝比特幣愛好者”,我認為這是一個很好的術語。這場比特幣陣營更希望人們自己掌握私鑰。他們中的一些人進一步表示,主要託管人的再抵押可能會抑制價格或以其他方式損害比特幣作為自由貨幣的價值。雖然我喜歡這個陣營的價值觀,但他們中的一些人似乎抱持著烏托邦式的夢想,希望每個人都像他們一樣對完全控制自己的貨幣感興趣。

第二類批評者通常是過去對比特幣持負面看法的人。多年來他們一直質疑比特幣。隨著比特幣成為表現最佳的資產,並在多年和多個週期不斷創下新高的時候,他們中的一些人改變了觀點,轉而認為「比特幣的價格可能在上漲,但它的價值已經被捕獲了。」我對這陣營的重視程度低於第一陣營。這與股市中的永久熊市論者類似,當他們的看跌論點在十年後未能實現時,他們會轉而說「市場上漲只是因為聯準會印了太多錢。」我的回應是:「嗯,是的,這就是為什麼你不應該看跌。」

我想對這兩個陣營說的是:一些大資本選擇持有比特幣,這並不意味著「自由主義」的比特幣受到了任何損害。它可以像往常一樣自我託管並點對點轉移。而且,隨著更多類型的實體持有它,網路變得更大、波動性更低,這也有助於提高其作為點對點支付貨幣的實用性。它還可能提供政治掩護,幫助政策制定者將其主流化。如果比特幣達到這個規模,比特幣股票的出現和大資本購買比特幣的現像是必然發生的。

永久熊市論者的一項技能是,根據需要隨時調整敘事,這樣無論發生什麼,他們都是對的。比特幣被他們定義為沒有合理的成功路徑。如果比特幣停留在小眾層面?那麼它的價格上漲和流通能力就會受到損害,看,它失敗了!如果它被大型實體和政府採用並繼續大規模增長?那麼它的價值已經被捕獲,並且迷失了方向。

但如果它要變得龐大、被廣泛接受並以某種方式改變世界,這條路徑怎麼可能不經過企業和政府呢?

比特幣的價格推動經歷了幾個主要階段。

在第一個階段,人們用自己的電腦挖比特幣,或將錢送到Mt Gox 購買比特幣,以及其他成本的早期採用者行為。這是早期用戶階段。

在第二個階段,特別是在Mt Gox 倒閉後,購買和使用比特幣變得更加容易。許多國家的境內交易所讓人們比以往更容易購買比特幣。 2014 年第一批硬體錢包問世,讓自我託管更加安全。這是散戶買家階段,購買時的滑點仍然存在,但正在減少。

在第三個階段,比特幣變得足夠廣泛、流動性足夠強,並且有足夠長的歷史記錄,吸引了更多機構。一些實體為其建立了機構級託管服務,上市公司開始購買比特幣,各種ETF 和其他金融產品問世,使各種基金和託管資本能夠獲得曝險。一些國家,如不丹王國、薩爾瓦多和阿聯酋,以主權國家層級挖或購買並持有比特幣。其他國家如美國選擇持有其沒收的比特幣,而非直接出售。

幸運的是儘管目前企業是主要的買家,但散戶投資者仍然可以以零磨損的方式自由地購買比特幣。

我聽到有人說:「我以為比特幣是為人民服務的,是點對點支付現金,但現在全是大型企業持有。」比特幣確實是為人民服務的,任何能上網的人都可以購買、持有或轉移。

這就是為什麼我既同意密碼龐克的觀點,也同意西裝比特幣愛好者的觀點。我希望比特幣作為一種自由貨幣發揮作用,這也是我成為Ego Death Capital 普通合夥人的重要原因。我們為新創公司提供資金,為比特幣網路及其用戶建立解決方案。這也是我支持人權基金會和其他非營利組織的原因,它們為開發者和教育提供者提供資金,專注於為通膨環境中的人們提供金融工具。然而,一旦企業、投資基金甚至主權實體理解了比特幣,它們購買比特幣也是合理的,比特幣現在已經進入了它們的視野。

重要的是要記住大多數人並不是活躍的投資者。他們不買股票,也不會深入分析比特幣與其他加密貨幣的差異。如果他們作為交易者投機某種資產,他們很可能在頂部買入並在底部被洗下車。他們的投資通常是被動分配的,而不是自己選擇的。在過去通常是退休金基金進行配置。如今,通常是由財務顧問進行投資。

在我看來,期望數十億人主動買入比特幣是不合理的。然而透過技術解決方案和教育資源,努力降低進入門檻,使任何人都能選擇接觸比特幣是合理的。

我見過的最佳表述是:「比特幣是為任何人服務的,而不是為所有人。」在實踐中,這意味著每個人都應該被引導去了解比特幣,但只有一部分人會選擇接受它。

總結要點

比特幣貨幣化的發展大致如下:

比特幣最初是愛好者和懷抱變革夢想的人的收藏品,一種可能為人們提供某種價值的新技術。

比特幣開始成為一種情境交換媒介,甚至被原本不重視它的實用主義者所使用。例如需要將資金發送到有資本管制的國家時,比特幣可以在其他支付管道失效時進行轉帳。需要接收付款或捐贈,但被主要線上支付平台(如維基解密)封鎖時,比特幣可以是一個很好的解決方案。

高波動性、無數競爭對手和資本利得稅等各種購買成本阻礙了比特幣作為常見交換媒介的持續成長。如果你用比特幣向不持有比特幣的商家支付,而他們自動將其兌換為法幣,那麼比特幣的好處無法完全實現。

比特幣更廣泛地被視為理想的便攜升值資本。與其他加密貨幣不同,它達到了去中心化、安全性、簡單性、稀缺性和規模性,使其成為值得長期持有的資產。雖然用它買咖啡並不總是容易,但它已經開始進入國際旅行時可以攜帶並無障礙兌換為本地價值的十大無記名資產之列,超越了絕大多數法幣。

比特幣網路具有足夠的流動性、規模和持久性,吸引了企業和政府的積極關注。大量託管資本對這項資產感興趣,企業和基金為它們提供了間接接觸比特幣的機會。同時比特幣作為一個開放和無許可的網路繼續存在,這意味著個人也繼續使用和建立它。

如果比特幣網路繼續擴展,它們可能會實現:

隨著比特幣網路變得更大、流動性更強、波動性更低,它對大型主權實體的吸引力也會增加。最初比特幣只是小型主權基金投資的資產,最終可能成為大規模的外匯存底或國際結算手段。各國一直在嘗試建構閉源代碼的替代支付方式,但採用率低且缺乏共識,而這種具有獨立單位有限供應的開源結算網絡正在全球範圍內逐步滲入。

總的來說,我仍然認為比特幣在技術和經濟方面處於良好狀態,其採用路徑正在按預期擴展。