原文標題:《加密交易所圍獵小紅書》

原文作者:Ada,深潮TechFlow

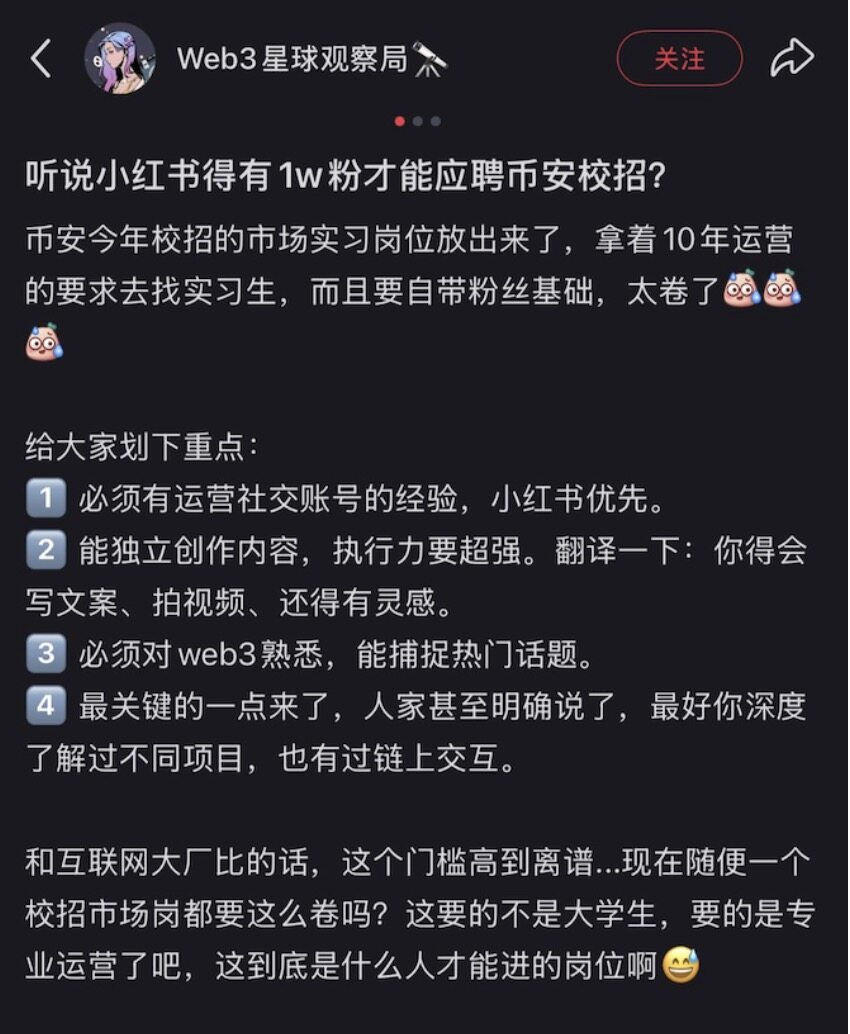

“聽說小紅書得有1 萬粉才能應徵幣安校招?”

一張小紅書截圖在加密求職群組裡炸開了鍋。

「比985 學歷還難,」有人在評論區調侃。

實際上,在幣安的官方JD 裡,並沒有“硬性粉絲門檻”,但卻明確寫著: “有成功運營社交媒體帳號經驗者優先,尤其是視頻、小紅書、AI相關內容方向。”

這並非一紙玩笑。加密KOL「AB Kuai.Dong」在X(推特)上直言:

「各大交易所對小紅書的態度,已經從'要不要做',變成了'能不能做大',現在甚至專門招聘有小紅書起號經驗的應屆生。”

從微博、推特、抖音,到現今的小紅書,交易所們的行銷戰場正悄悄轉移。

這次轉向,並非一時衝動。

2023-2024 年間,小紅書的使用者畫像發生了關鍵變化:投資理財、海外生活、遠距辦公類內容呈指數級增長;25-35 歲、一二線城市、本科及以上學歷用戶佔比超過60%。

這些人,恰好就是加密貨幣交易所最想爭取的核心用戶。

在這個以美妝、穿搭起家的平台上,交易所們小心翼翼地試探平台邊界,用街採影片、職場故事、財富筆記,包裝著自己的「野心」。

小紅書,真的是加密產業新的成長樂園嗎?

幣圈流量遷徙史

要理解交易所為何押注小紅書,先看懂一部「加密流量遷徙史」。

在許多老幣圈人的記憶裡,微博長期是中文加密世界的輿論中心。

2017 到2022 年間,各大交易所高層在微博上隔空互撕、搶人設、放狠話,儼然是業界的「公開擂台」。大量新人也是在微博加密部落客的科普與喊單中完成了人生第一筆交易。

彼時,比特幣每逢大漲,某家交易所就會斥資買下微博熱搜,讓「比特幣暴漲」等詞條衝上榜單,吸引無數散戶圍觀。

然而,一切在監管落地後戛然而止。隨著政策收緊,孫宇晨、何一等行業OG 帳號被關停,大量KOL 也被徹底清理。各路人馬被迫遷徙,最後匯聚到今天的X(推特)上,形成了新的中文加密社交圈。

如今的X (Twitter)當然是加密世界最大的「廣場」——Vitalik 在這裡發布以太坊升級進展,CZ 在這裡回應質疑,各路KOL 在這裡唇槍舌劍。但問題恰恰出在這裡:它太「圈內」了。

經過多年的流量爭奪,潛在的加密新用戶早已被掛著邀請連結的KOL 們瓜分殆盡,如今的市場更像是一場存量用戶之間的拉鋸戰。

而對於廣大華語用戶來說,推特始終隔著一層玻璃牆,無法觸及下沉市場,也難以撬動更廣大的受眾。

抖音也曾被視為潛在的「加密流量金礦」。它有著無與倫比的內容爆發力,但問題在於:這種爆發很難沉澱。

速食式的內容消費,很難建立起金融產品所需的信任感。

“抖音內容的生命週期太短,”新媒體分析師游牧志評價道,“它的設計初衷是曝光和流量,而不是信任。出了抖音,生命力就會快速消減,影響力很難沉澱到用戶的日常生活中。”

B 站一度承載了交易所的教育內容,從“幣種科普”到“策略教學”,都是獲取新人流量的窗口。

和微博遭遇的困境一樣,隨著監管趨嚴,「比特幣」「交易所」這樣的詞彙被系統性限流,創作者們疲於應對,交易所的投放也逐漸失去了穩定性。

與這些舊戰場不同,小紅書在過去兩年完成了一次安靜卻徹底的進化。

這裡已經不只是美妝、穿搭的分享社群。關於投資理財、科技探索、海外生活的內容以指數級增長,25-35 歲、本科及以上學歷、一二線城市用戶的佔比超過六成。

這群人,正是加密交易所夢寐以求的核心客群。

更重要的是,小紅書的流量分發方式完全不同於抖音。

它不依賴頭部部落客的壟斷,而是讓只有1000 粉絲的KOC 也能獲得顯著曝光。例如小紅書上一位普通用戶發布的「Bybit 還能開卡,抓緊時間」的帖子,可以收穫數千次贊同與互動。

小紅書的另一個秘密武器,是它天然的「信任鏈」。

和公域流量平台不同,小紅書的社群以人感為中心。用戶會在留言區與部落客互動、私訊諮詢,甚至拉進群組聊,整個過程像朋友間的口碑推薦,而不是冰冷的廣告。

對於門檻高、學習成本大的加密產品而言,這種鏈條意味著更短的轉換距離。

新榜的研究報告甚至把小紅書稱為「社群電商的信任引擎」:

它融合了網紅的流量、銷售的資訊流以及消費者意見領袖的屬性,流量更依賴用戶主動搜尋而非平台推薦,這讓銷售轉換更加精準,也更不易引起反感。

所以,當我們看到幣安、OKX、Bitget 開始把資源押向小紅書,這並不是一時興起的“奇招”,而是一次順應新流量邏輯的戰略下注。

交易所的隱性增長術

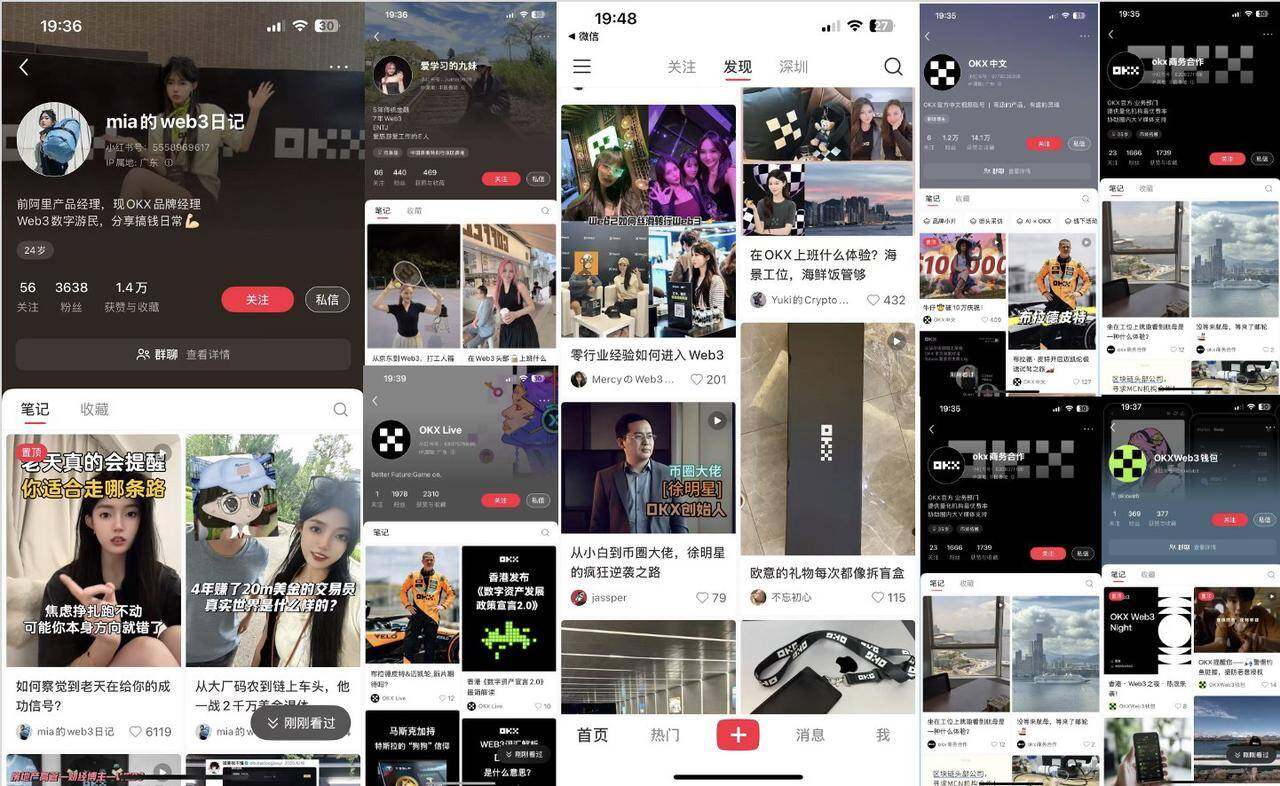

“OKX 砍了一大半的推特上的KOL 投放預算,開始在大力做小紅書。內部有好多個部門,同時在做小紅書,華語部門幾乎全員做小紅書。”

加密部落客無畏在X 上爆料。

在小紅書上,OKX 的一條「北電校花」主題街採影片讚量突破了8.7 萬。類似的街採主題幾乎每次都能輕鬆破萬贊,哪吒系列的AI 短片也能獲得上千收藏。

OKX 顯然不只是會拍影片。它在小紅書上的打法更像是一場精心策劃的行銷版面:官號製造話題,員工號潛伏各個內容圈層,矩陣式滲透。

除了官方帳號,九妹、Mercy、Mia 等員工用「轉行Web 3 心得」「交易所職場日常」這些職場敘事累積了大量粉絲。他們看似獨立,卻在留言區與官號頻繁互動,為品牌製造二次曝光,拉近距離感。

這種矩陣打法一方面能對沖封號風險,另一方面也讓品牌潛入了更細分的人群池,例如想進入Web 3 的年輕職場人,或是追求「數位遊牧者」生活的自由工作者。

然而,對交易所來說,小紅書的作用或許並不僅是取得直接註冊用戶。更多時候,它扮演的是「品牌展示櫥窗」的角色——透過內容滲透讓潛在用戶熟悉、認可交易所品牌,當用戶真正有交易需求時,能第一時間想到它。

真正有效率地轉化,往往在「地下世界」完成。

多個民間工作室長期活躍在小紅書,孜孜不倦地投放引流筆記。

這些筆記通常用「避坑指南」「理財日記」「小白入門教學」作掩護,吸引用戶加群、私聊,隨後拋出註冊連結。一旦用戶入金並開始交易,這些推廣者便能長期獲得返傭收入,甚至有的工作室會直接在小紅書投放註冊廣告——這也是幣圈裡最穩定的灰色生意之一。

在小紅書,加密貨幣很多時候並不是冷冰的金融工具,而是被包裝成了生活方式的選擇。

不說“投資加密貨幣”,而是說'我是如何實現每月被動收入1 萬+的';不講K 線圖,講數字遊民的理財心得;不談技術分析,談00 後的財富自由之路…

這種「生活化」的包裝,完美契合了小紅書的內容生態,也降低了使用者的心理門檻。

加密部落客Viki 總結了目前小紅書上有商業價值的Web 3 帳號類型:

職業諮詢類:分享轉行經驗,吸引求職者;

投資心得類:看似生活紀錄,實為投資教學;

生活風格類:數位遊牧者、遠距辦公、海外生活的故事;

個人IP類:透過強烈身分標籤建立信任。

“交易所都會與擁有這四類帳號的KOL 或者KOC 合作,最終走引導進社群,註冊返傭鏈接完成轉換的路徑”,Viki 解釋說。

這背後,交易所試圖完成一場長期的品牌重塑:從冷冰冰的交易工具,變成社群、陪伴者,甚至是「敘事引領者」。

薄冰上的舞蹈

加密交易所湧入小紅書,看似是走出「幣圈黑話」、進入主流社交脈絡的第一步,但這條路並不平坦。

推特上擁有5 萬粉絲的交易員「幣毒」直言,做小紅書是「性價比極低的事」。他曾因不斷起號、反覆被封,付出超過20 個帳號的代價才摸清規則。

「那會圈內還沒捲過去,如今各家交易所瘋狂入駐,流量早就不是藍海了。」另一位KOL“數字狂潮”則稱,現在做小紅書像是“圍城內卷”,紅利期已經消失。

除了激烈的競爭,平台的審核機制也是一道高牆。

“流量低了沒效果,流量高了觸發人工審核。” Viki 總結道,“一旦多次違規,輕則限流,重則封號,做內容就像帶著鐐銬跳舞。”

為避免踩雷,許多創作者不得不針對不同環節,從文案、排版到引流設計獨特打法,投入產出比被進一步拉低。

更棘手的是合規與使用者認知風險。小紅書的主流使用者群體多為年輕人,對合約、槓桿、鏈上資產缺乏認知,稍有不慎就可能因誤導引發資金損失,進而觸發監管收緊。即便平台目前對加密內容保持一定模糊空間,隨著金融內容管理規範化,任何一次輿論爆雷,都可能導致全域封鎖。

風險是顯而易見的,但交易所依舊不惜重金投入。

“你不衝,競爭對手就搶先了”,一位交易所行銷經理說。

這像極了一個經典的《囚徒困境》:

- 如果只有你做,確實能搶到紅利

- 如果大家都做,紅利被稀釋,風險被放大

- 如果你不做,眼睜睜看著對手收割用戶

所以即便知道是有流量陷阱和潛在風險,也要跳進去。

破圈從來都是有代價的,問題是,這個代價是否值得?

交易所們在小紅書上的冒險,像是在薄冰上跳舞——每一步都可能是最後一步,但音樂響起時,沒人願意停下來。

這場流量的狂歡還會持續多久?沒人知道答案。

唯一確定的是:在流量越來越貴、監管越來越嚴的今天,「easy money」的時代已經一去不返。交易所們需要思考的,不僅是如何取得用戶,更是如何在合規、永續的前提下,真正創造價值。

否則,今天的小紅書,就可能是明天的微博。

歷史不會重複,但總是押韻腳。