原文作者:Pengyu,Co-founder of Particle Network

Intent-Centric(以意圖為中心)是最近引發許多討論的主題,在熱度之上也有很多質疑。

質疑主要集中在兩個角度:

過於抽象與敘事導向,很難工程落地,不像是技術驅動的產業升級,更像是產品設計哲學。

可能只是Account Abstraction(帳號抽象)賽道換了一個新的說法。因為直覺上大家會覺得Intent-Centric(以意圖為中心)與Account Abstraction(帳號抽象)有一定關係,看似都是與降低使用者門檻,提高使用者體驗有關。

這篇文章將會分析Intent-Centric(以意圖為中心)與Account Abstraction (帳號抽象)的伴生,演進與競爭關係。

Account Abstraction(帳號抽象)的由來

整體而言,Web3 產業發展的趨勢是從加密朋克友善的工程師產業轉向大眾友善的消費產業。

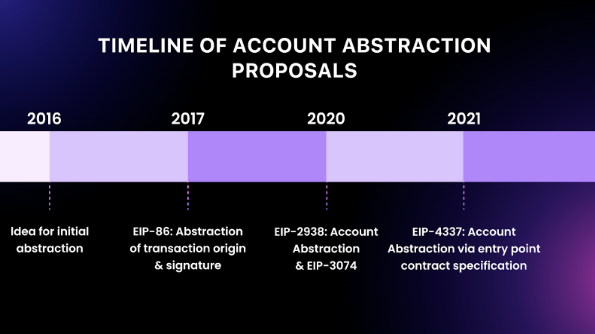

對於以太坊的Account Abstraction(帳戶抽象),社群在2016 年和2017 年之間就已經開始了討論。早期的討論和設計目標更多是從開發者角度考慮的,主要是簡化合約的創建和交互,並為複雜的交易結構提供更多的自由度。此外,也希望透過帳戶抽象化解決一些智慧合約和dApp 開發中的複雜性問題。這個階段的帳戶抽象本質上是對帳戶模型的泛化。

在帳戶抽象的發展中,最核心的是ERC-4337 的提出與成熟。隨著討論的深入,社群發現普通終端使用者在應用層業務場景的一些常見訴求是不可能從帳戶結構、鏈的原生結構得到直接滿足的。例如恢復私鑰, 0 gas 獲得特定服務以及大量授權等。

作為先前帳戶抽象探索的補充,ERC-4337 被Vitalik 和Ansgar Dietrichs 等提出,希望從帳戶結構本身升級的角度去提供一些場景功能。它引入了「使用者操作」(User Operation)的概念,允許使用者更靈活地進行交易,而不需要擔心Nonce 或複雜的交易費用問題。

關於Account Abstraction(帳戶抽象)領域的不同協議提出的時間表見下圖:

賬戶抽象產業的現狀:核心價值與桎梏

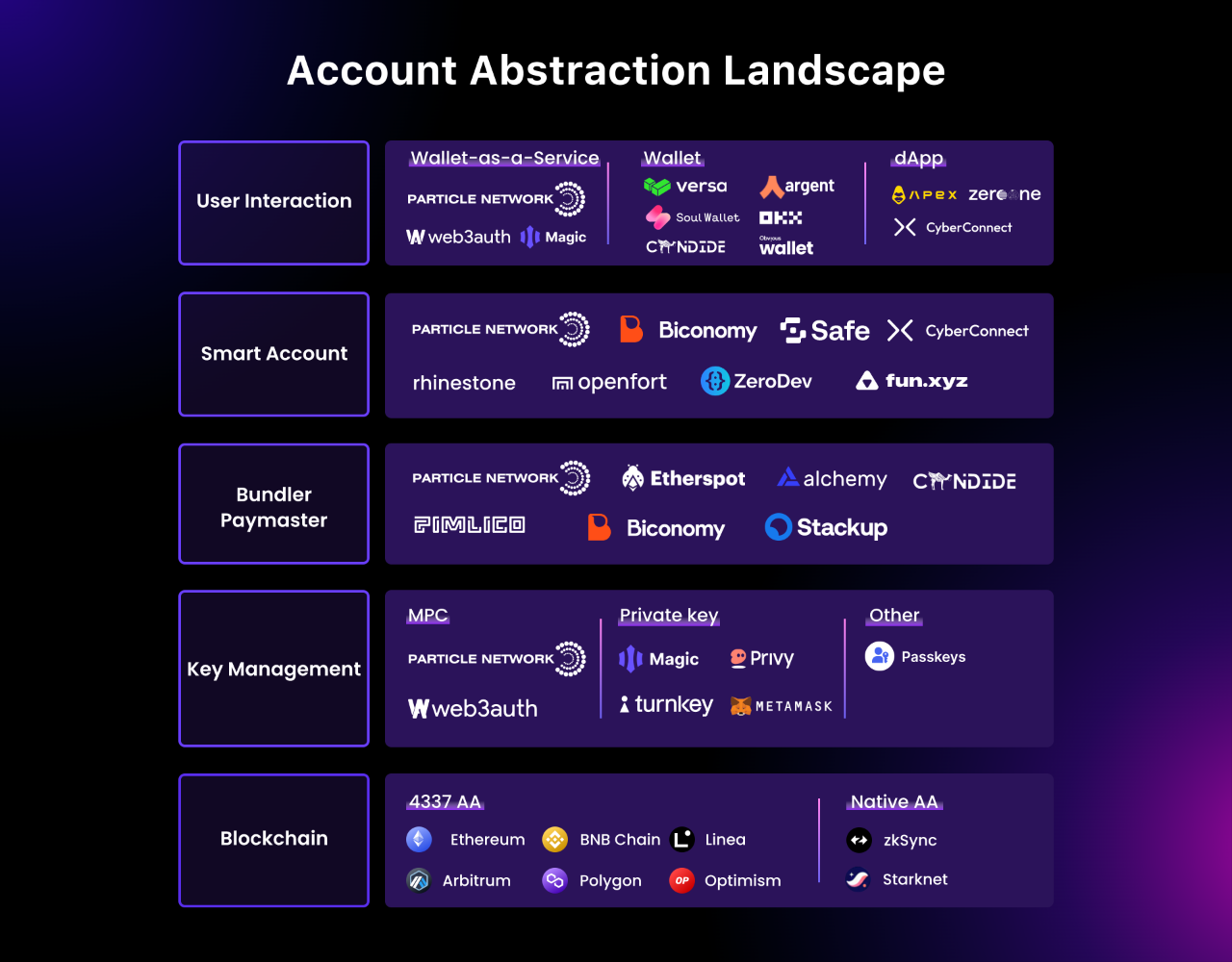

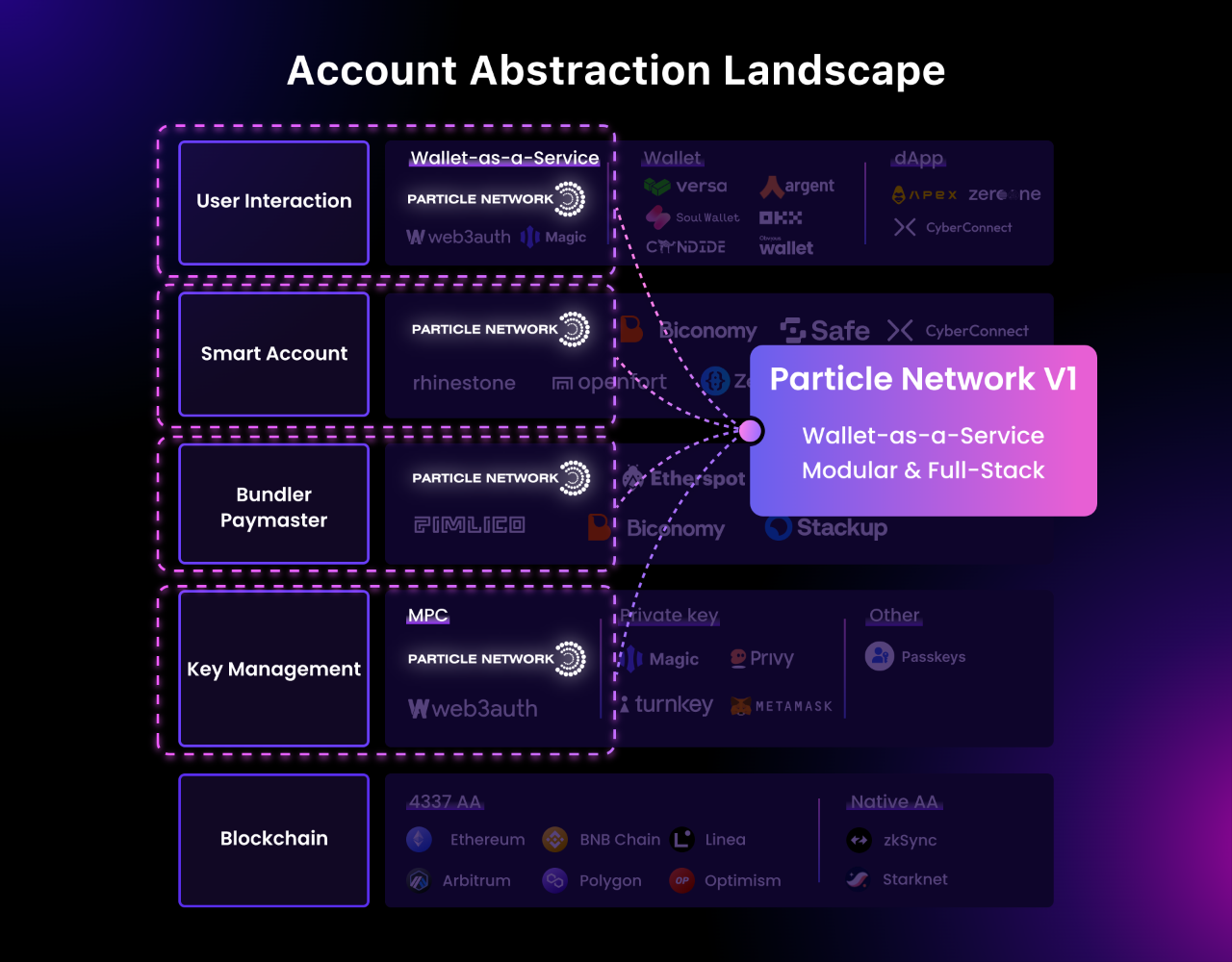

Account Abstraction(帳戶抽象)產業已經接近成熟,以便於理解,我們可以將現在的Account Abstraction(帳戶抽象)產業按照接近使用者的順序大致可以分為:

公鏈層

私鑰管理層

AA Stack 層(主要包含Paymaster 和Bundler)

功能層

應用層

私鑰管理階層有多種成熟方案,像是基於AWS 的KMS 服務的託管型方案的Magic.link, 以及我們(Particle Network) 用的MPC-TSS。 AA Stack 層目前有超過百家的提供方,包括新創公司StackUp,ZeroDev,Pimlico,基礎設施Alchemy 以及錢包頭公司Safe 等都已經提供了可用的方案。在應用層上我們已經看到CyberConnect 以及dYdX 等頭部項目已經在應用Account Abstraction(帳戶抽象)到自己的特定業務場景。

帳號抽象毫無疑問地推動了終端用戶體驗,為Web3 大規模應用程式掃平了更多的障礙,但是現階段的實際效果與我們對帳號抽象能帶來產業體驗的範式提升的預期是明顯不匹配的。

因為Account Abstraction(帳戶抽象)的本質在於從供給側解決使用者的UX 問題,更像是面向開發者提供了更多的帳戶結構層面的開發選擇。同時帳戶抽象化與私鑰管理結合帶來的社交登錄+帳戶功能的擴展一定程度上降低了新用戶進入Web3 產品服務的門檻。

但我們從帳戶抽象的普及加速度以及終端用戶的Aha 時刻的回饋來看,似乎並沒有完全釋放用戶潛力。

當然一方面是因為應用層內容的數量和品質還在快速迭代,但另一方面我們認為是因為:

帳號抽象優化了用戶進入到表達的體驗

但是沒有解決表達到結果的問題

而表達到結果的優化就是Intent-Centric 的核心價值。

為什麼會有Intent-Centric(以意圖為中心)的提出,主要是兩個原因:

加密產業的基石之一在於從鏈的底層設計上還用戶自主權,包括資產自主,資料自主和資訊自主等。但是自主權帶來的問題就是完成一個目標背後的每一個細微的鏈上操作都需要暴露給使用者做授權。

在產業早期,業務場景相對單一,執行邏輯相對簡單,鍊與鏈涉及到的互通性很少,這個時候需要用戶的授權不會很多,用戶需要做出主動判斷的地方很少,體驗是可以接受的。但是當更多的L2 出現,更多的業務之間互相加蓋,組合在一起,就會出現用戶的需求是單一的,但是需要授權的頻率是很高的,並且在過程中涉及到更多的主觀判斷,例如Gas,滑點的設定等。

Intent-Centric(以意圖為中心)推出的核心邏輯其實是在不損失用戶自主權的基礎上屏蔽過程,包括流程的監控和流程的管理,使用者只需要明確自己的需求的起點和終點。而這帶來的好處就是能夠讓使用者從Transaction(交易)視角轉化為需求視角。

我們用一個簡單的對話問題可以檢驗一下這個問題:

請問最常見的鏈上操作之一:我有10 個ETH,我希望在Compound 上面按照2% 的年化收益借貸出去。

請問這個表達真的是你的需求嗎?

其實這個表達不是你的需求,你的需求是:我有10 個ETH,在一個安全的協議裡幫我找到最高的收益。

而「在Compound 上面按照2% 的年化收益借貸出去」是一個Transaction(交易)。

那為什麼你下意識的會認為這個Transaction(交易)是你的需求,本質上是因為目前加密行業離散成了一個又一個的交易和狀態,所有的需求都需要自己拆解成交易,並且監控狀態才能得到實現,帶來的問題就是我剛才提到的用戶不是從需求視角出發,而是從交易視角出發,這顯而易見的限制了很多用戶需求的表達和實現,因為用戶的心理其實有個思考方式上的桎梏。

因此Intent-Centric(以意圖為中心)解決的就是表達到結果的最優通路問題。

這個事情是有價值的,因為只有解決表達到結果的通路問題,才真正的釋放了終端用戶的廣泛需求。

那要達成這樣的目標,Intent-Centric(以意圖為中心)需要從哪些角度去推進產品和研究。

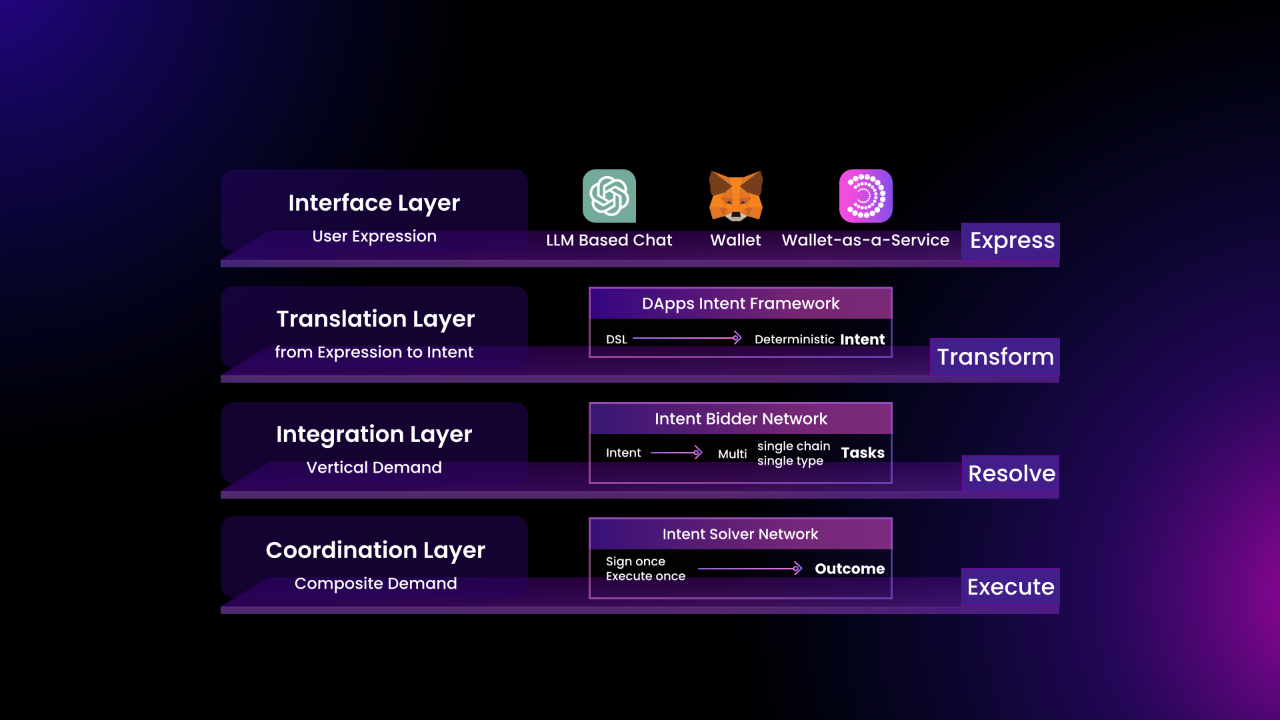

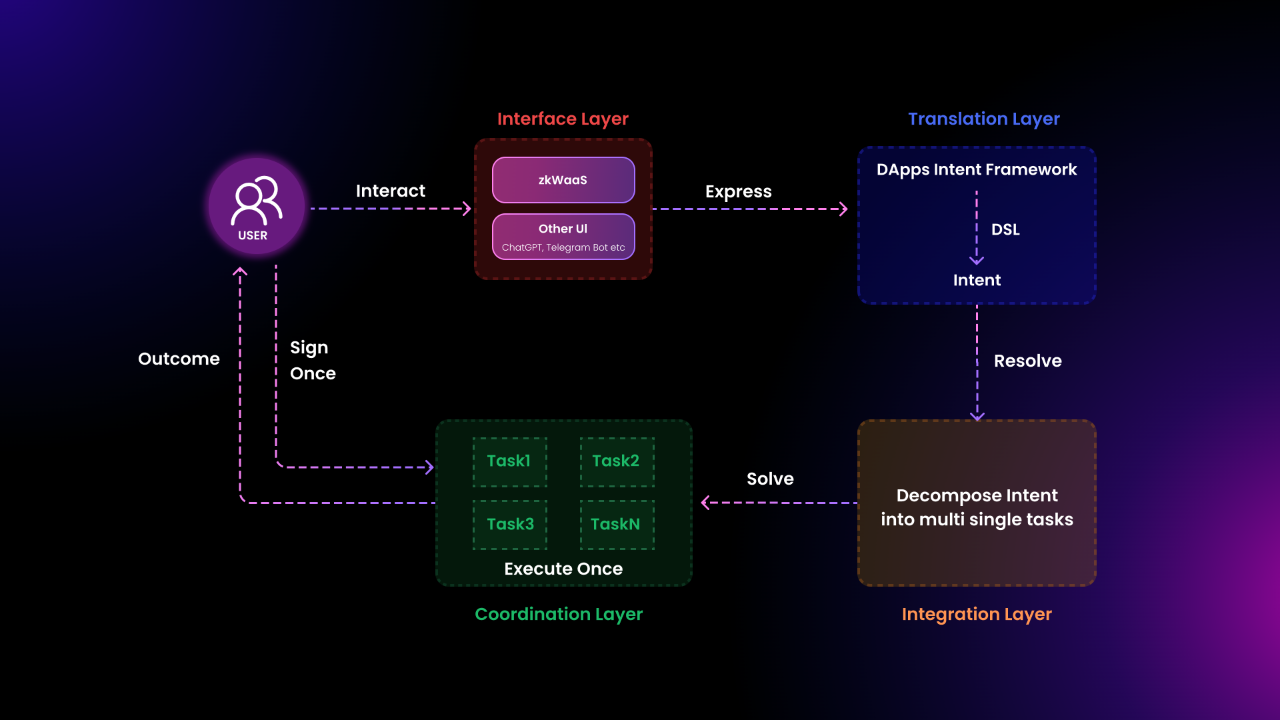

我們基於剛才的思路,把整個Intent-Centric(以意圖為中心)產業分成了四層:

使用者表達的入口層

表達到意圖的翻譯層

垂直需求的整合層

複合需求的協調層

各自完成的計算目的是很清楚的:

使用者表達的入口層是用來收集使用者真實需求。核心指標:完成率;

表達到意圖的翻譯層是將使用者真實需求翻譯為機器與機器間,開發者與機器間以及開發者與開發者間可以統一溝通的語言,核心指標:回應時間和準確率;

垂直需求的整合層是整合垂直品類需求,並且撮合合適的求解者(Solvers)去回應這個需求。核心指標:匹配效率;

符合需求的協調層是拆解複合需求成為垂直品類需求,同時協調不同垂直品類的Solvers(求解者)依照一個目標或邏輯去回應這個複合需求。核心指標:拆解效率以及需求覆蓋率。

當四個角度都有一定成熟度的時候,就能帶來這樣的使用者路徑:

使用者在任何表達的入口層完成需求的表達,表達被翻譯層翻譯為一個機器間協調的通用語言描述的意圖,意圖被協調層做拆解,垂直需求的整合層的Solvers(求解者)競爭以高效率+安全的方式執行這些意圖,最後垂類意圖的執行結果再被協調層整合成一個複合意圖的結果。

我們用一個實際例子來看:

一個Coinbase 的股票持有者,看到Base Chain 的發布,想要去體驗下Base Chain 上的一款遊戲應用程式。他知道自己需要的是要Mint 這個遊戲的NFT 開始進程。

我們跳過錢包註冊流程(已經非常複雜),並且假設他在Polygon 生態玩過其餘Web3 遊戲,已經持有Polygon 的Matic 代幣,他為了參與Base Chain 的項目需要自己完成如下拆解:

找到一個三方跨鏈橋,將Matic 代幣跨鏈到以太坊的ETH 代幣

從Base Chain 將ETH 代幣跨到ETH-Base;

Mint NFT;

開始遊戲。

這是現在的過程,即使是配合帳號抽象的Batch Transaction(打包交易)或Gasless Transaction(無Gas 交易),門檻仍然很高。我們知道用戶的意圖(在Base Chain 上Mint 一個NFT 以開始這個遊戲)其實是清晰的,他知道自己要做啥,只是過程過於繁瑣。

Intent-Centric 領域如果成熟,它可以完成使用者意圖的結構化、拆解、和執行。從終端用戶體驗上,用戶互動的是適配了Intent-Centric 協定的錢包或應用程式或在ChatGPT類似的LLM UI 中表達自己的意圖,開發者整合的Intent-Centric 開發框架會自動結構化Intent,然後Intent Bidder 和Solver 就會完成最終的拆解和執行,用戶的感知只是點了個按鈕或者發了一句話。

我們現在可以嘗試回答這個問題:Intent-Centric 是AA(帳戶抽象)的新瓶裝舊酒還是進化的最優選擇?

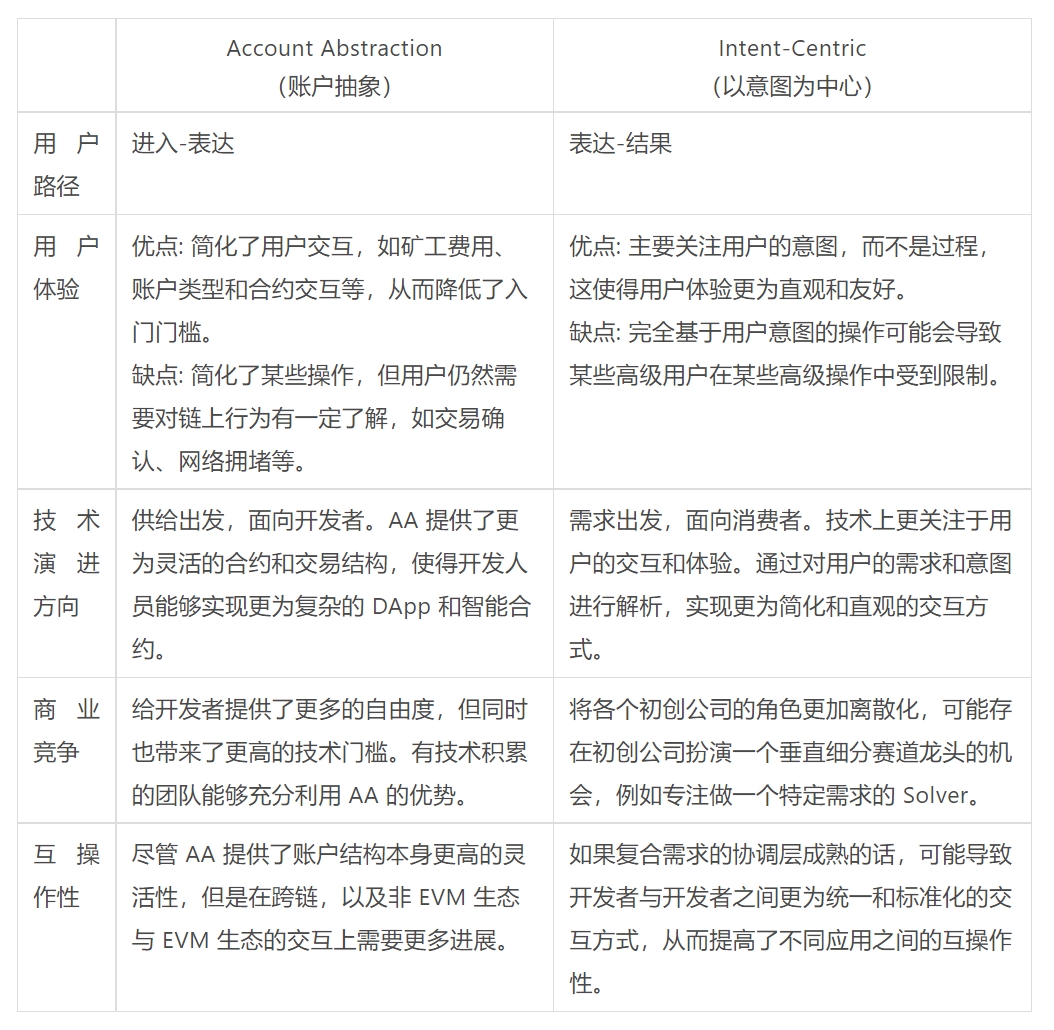

Intent-Centric 除了在使用者路徑上更往前一步-從進入到表達變成了從表達到結果-以外,還在哪些角度與帳戶抽象顯著不同?

透過以上內容維度的對比,我們很清楚的可以回答:Intent-Centric(以意圖為中心)不是Account Abstraction (帳戶抽象)的新瓶裝舊酒,而是用戶路徑體驗優化的另一種選項。

但是Account Abstraction(帳戶抽象)賽道是否會隨著Intent-Centric(以意圖為中心)領域的更加成熟,變為Intent-Centric(以意圖為中心)領域實現特定操作的一個基礎設施,我們需要更多這個領域的協議或產品更加成熟才能判斷。

Particle Network 在Intent-Centric 領域的獨特視角

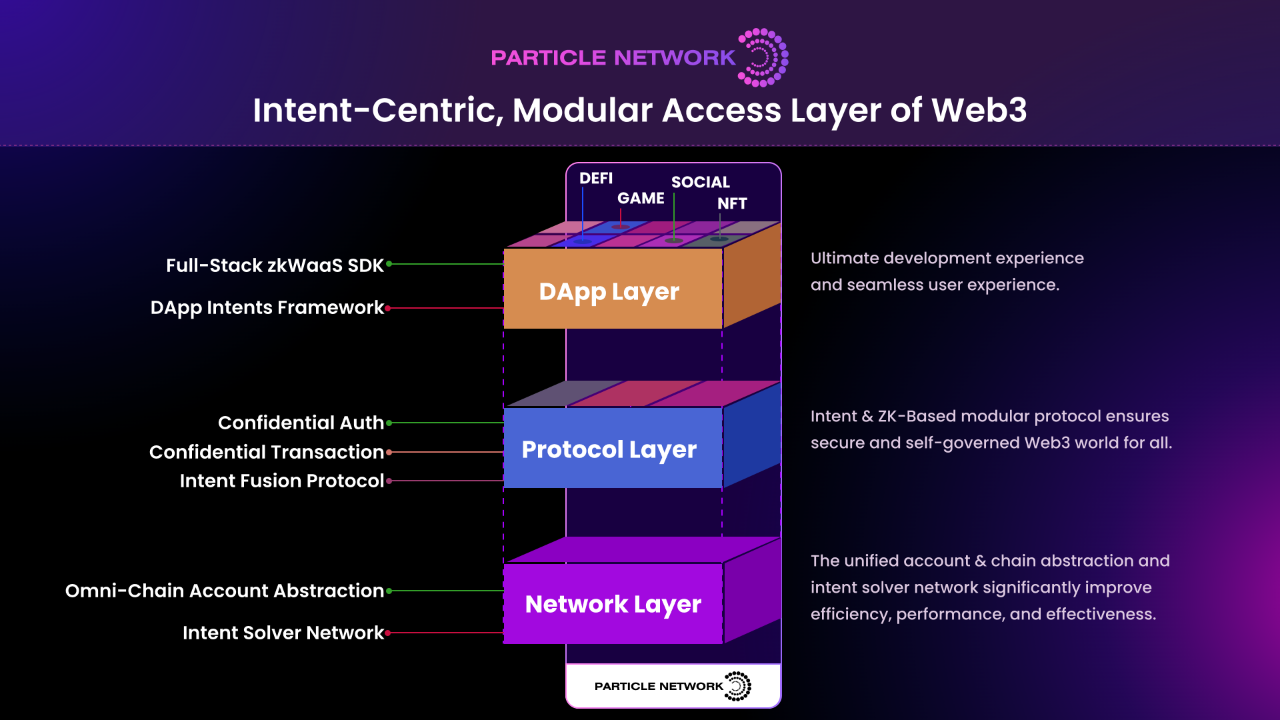

首先回顧我們V1 的核心產品:基於MPC-TSS 和Account Abstraction(帳戶抽象)的Wallet-as-a-Service(錢包即服務),在Account Abstraction(帳戶抽象)領域的價值位置可以用如圖所示。

如圖所示,可以很明確的知道我們的核心工作是基於MPC-TSS 的Key Management(私鑰管理)層和提供社交登錄套件的功能層。

其實本質上我們的V1 只做了兩件事:

透過社群登入簡化以及抽像用戶進入Web3 產品的行為和需求;

計算多鏈簽名,在接入我們錢包即服務的各類型產品內直接完成簽名,提高交易效率。

我們推出Intent-Centric 相關產品的核心原因是兩點:

Intent-Centric 的核心工作和我們v1 產品的本質是完全統一的:抽象使用者需求,提高交易效率。

我們在B 2 B 2C在這種方式下,在過去10 個月內與合作夥伴共同引入了相當規模的用戶,我們的關注點也順勢從用戶進入更多的轉向了用戶表達和結果。

那我們對Intent-Centric 領域的基礎判斷,以及我們在Intent-Centric 的獨特優勢,以及基於這個優勢我們的產品策略是什麼?

我們認為在我們上文提到的Intent-Centric 領域的分層邏輯中,是有明確的價值優先順序的:

我們認為表達到意圖的Translation Layer(翻譯層)是最核心的,因為這個是唯一一個有通過制定標準帶動飛輪效應的層次,其次是複合需求的Cordination 協調層,之後是垂直需求的整合層,再之後才是使用者入口的表達層。

我們在Intent-Centric 的獨特優勢是什麼:

在抽象使用者需求的累積以及在多鏈多行為簽名計算的累積;

覆蓋基本所有賽道的已經完成產品接入的合作夥伴;

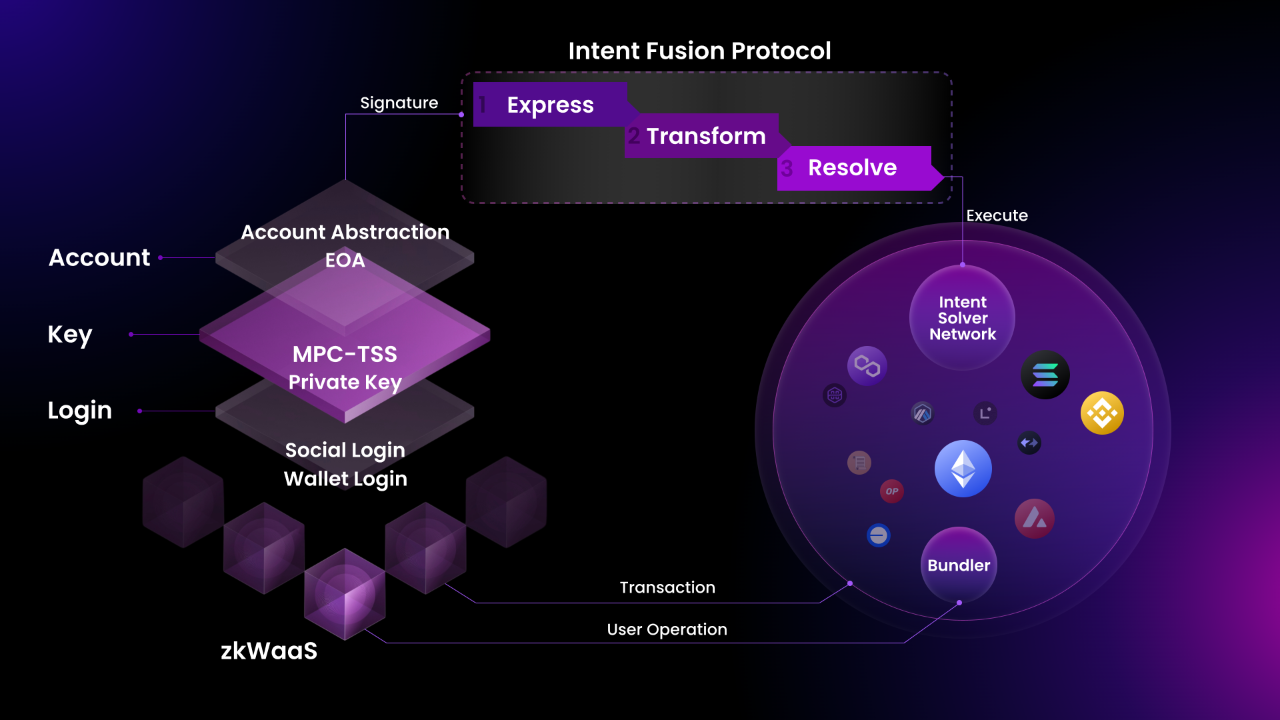

所以我們V2 在Intent-Centric 領域的產品叫做Intent Fusion Protocol,本質上包含:

一個表達到意圖的翻譯層的統一語言和框架(服務於我們覺得最重要的翻譯層)

複合需求的協調層的開發套件

以及Particle Network 自己用來做全鏈賬號抽像管理和運算的zkEVM

我們期待透過V2 的Intent Fusion Protocol 讓用戶在zkWaaS 產品賦能的任意應用層產品透過隱私登錄(在享受社群登入的便利性的同時,不暴露任何Web2 的身份隱私),能夠一鍵讓自己持有的ETH 參與任意L1/L2 上最佳的鏈上收益產品,並且在收益達到特定金額的時候進行自動贖回,再質押到Lido 獲取無風險收益。

Particle Network V2 的Intent Fusion Protocol 將會更從用戶的需求和預期出發,而不是提供一堆複雜的功能和設置,以最小的理解成本和操作成本直接完成用戶的真正意圖。

我們覺得這個方式能夠靠攏我們的目標:

透過打造一個以意圖為中心,模組化的Web3 存取層,加速Web3 從工程師友善的金融產業轉向大眾友善的消費級產業。