作者介紹:梁啟鴻,凡泰極客(FinoGeeks)聯合創始人、前廣發證券IT 董事總經理兼首席架構師、前雅虎北京研究院首席架構師。

圖片描述

圖片描述

二級標題

圖片描述

二級標題

這家全員在家辦公的獨角獸上市了

圖片描述

圖片描述

GitLab 的logo 看起來像一隻狐狸

該公司有1350 名員工,分佈在全球65 個國家,秉承著“Remote-only”的原則,自2014 年成立迄今,不設線下辦公室,由全員遠程協作進行技術產品的設計、生產、市場與銷售,並通過這些工具幫助其他公司(往往最終成為客戶)駕馭他們的遠程隊伍、展開全線上的生產協作。不愧是“極客”型的科技公司,“吃自己的狗糧”,必須自己身體力行用自己的工具最徹底、最純粹的、成規模的遠程辦公協作,才能以最有說服力的經驗與認知反映到自己的產品中,向市場推出並獲得成功。

GitLab 在上市申報時所披露的一個風險,稱公司成員在家辦公的技術環境未必足夠棒,可能導致提供給他們使用的網絡、系統、應用工具不夠健壯與安全。

這個披露當然是一個穩健的舉措– 因為此前好像還沒有類似模式的公司上市。但這遠程能力實際上被市場視為一種競爭力:

首先,疫情以來這家公司的發展只能說是毫髮無損,並且很可能獲得促進,依賴辦公室才能生存的這種“脆弱性”已經被消滅掉;

圖片描述

圖片描述

在IPO 申請風險披露中,GitLab 專門將遠程辦公部分單獨列為可能的風險

二級標題

二級標題

二級標題

二級標題

遠程協作組織難打“企業大家庭”牌

MarketWatch(道瓊斯旗下市場資訊媒體)在關於GitLab 的IPO 報告中評論,GitLab 非常直接的摒棄很多科技公司喜歡宣揚的企業大家庭這樣的“陳腔濫調”。 GitLab 的CEO 直接向投資者指出,並不認可企業作為員工“家庭”的說法,溫情的關係不是企業終極目標,結果才是。圖片描述

圖片描述

遠程辦公不再受到地理位置的限制

“大家庭”、“福報”式的既打溫情牌又要996 的文化,也許適合一些企業,也許不適合於另一些。奉行全遠程工作方式的數字化企業,有些什麼樣的價值觀?以下有一些,可以商榷一下:

(不得不)尊重個體

(不得不)建立信任

(不得不)建立信任

工業革命時代的管理制度下,萬惡的資本家首先假設了工人是惰性的、偷懶的,在“人性本懶”假定下建立起各種監督制度。用大腦生產的“知識工人”,其實你不是那麼容易判斷他是否在產出、產出的質量如何。你只能是Trust but verify(先信任後驗證)。對的,跟我們編程時的“對象向下轉型”一樣,就是編譯器先讓你的向下轉型的代碼通過,假設你的轉型類型是OK 的,但在運行程序的時候依然幫你校驗,防止出現“undefined behavior”- 未定義行為

結果導向

GitLab 的觀點,是“度量成果而不是時間”(Measure results not hours)。 GitLab 稱,員工不必為請了一個下午的假而覺得好像做錯了什麼,但另一方面也不必用自己的加班加點工作時長“煽動”競爭(是不是引起了“內捲”?)。公司信任每一個人主觀上有意願做對的事情,只要你盡職盡責、完成任務,成果證明一切。如果你真的天天加班加點沒完沒了,怎麼辦? GitLab 說,那你確實應該向主管反饋,你的過度工作是一個需要梳理解決的問題

促進協作

保持透明

保持透明

公司每一位成員在各自獨立的環境中工作,信息的透明度可以說對整個虛擬社區都至關重要,否則就是一個個信息孤島。沒有人願意和黑盒子般的同伴合作– 不知道進展、不知道何時完成任務、不知道做出來的東西是否如彼此預期、甚至不知道是否其工作在進行中… 在無法見面的情況下,這種不安更加加劇。團隊組織的決策信息不透明,在線下也會導致揣測、謠言和紛爭,在線上只能加劇。高透明度是團隊協作的前提,反之則是導致焦慮的源泉

包容,不責備無心之失

這其實是“透明化”的結果之一。出現失誤、故障、問題時,先了解問題根源,再想辦法解決,進而共同討論分享避免下一次發生。形成理性、對事不對人的文化,便於發掘真相,避免大家因害怕被問責而先關注如何搪塞。對於遠程協作團隊來說,相比線下合作而言會產生更多的引起誤會的可能,但你連面對面解釋、喝杯咖啡談心的機會都沒有。沒有對事不對人、先探求真相、复盤失誤的文化氛圍,很難建立理性溝通

二級標題

二級標題

遠程組織= 虛擬社區+ 遊戲公會?

數字化的必然結果,是「個體化」,「社區化」與「生態化」這樣的三個必然答案。

個體化,不受空間限制的獨(gu)立(du)工作;

社區化,個體受共同的目標、價值觀、次文化召喚而形成虛擬社交群體;

生態化,企業內外的邊界變得模糊,外部的用戶通過各種社交工具與內部的員工群體互動,形成延伸的社區;

用戶可能因為喜歡你的技術、認同你的文化而成為公司的粉絲,甚至加入成為員工。

新一代基於開源技術的公司,擅於把技術、產品、公司自身運作方式、文化價值觀揉合在一起,技術先於產品化,產品商業化造就公司,公司就是線上虛擬社區,社區由文化凝聚,文化傳播就是市場推廣。社區中的很多成員可能素未謀面、僅為“網友”。要協調跨地區甚至跨時區的他們共同有效產出,首先需要建立符合數字化時代特點的價值取向,其次是在社區中強化反映這些價值觀的文化傳播,此後是逐漸探索出一版又一版的遠程協作最佳實踐(是的,像發佈軟件一樣),持續升級。

圖片描述

圖片描述

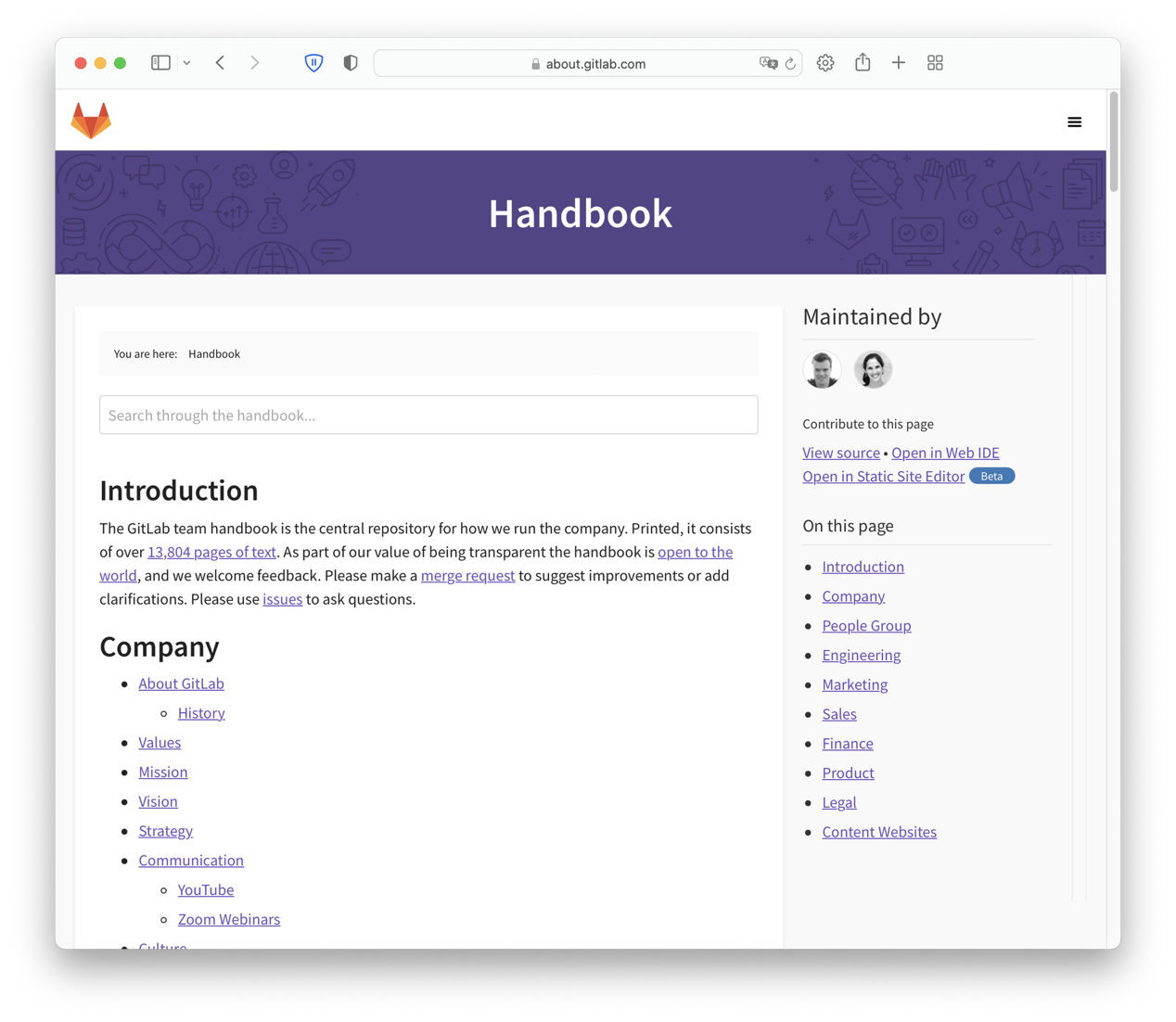

Gitlab 維護的“巨型”員工手冊

GitLab 的員工,共同維護著一份超過一萬頁的巨型員工手冊,並奉行著“handbook first”的準則,從企業文化、價值觀、工程管理、產品設計、市場運營到遠程工作指南、人力資源管理制度、激勵制度等等,一應俱全,既給員工們看也給互聯網上任何人觀賞。

二級標題

二級標題

圖片描述

圖片描述

大型遊戲公會往往都有公會公約與行為準則

雖然是“社區自治”,在管理還有不同的類型,包括有由少數幾個人管理的“集權制”,有“議會制”,還有二者結合的方式。成員的加入有規範的程序,有准入門檻和吸納公會成員的固定程序。只要註冊成公司,一個不小心就成為一個數字化商業組織。

二級標題

二級標題

遠程協作從這三件事開始

一、貫徹異步原則

相信沒有人願意在一個會議室裡開三四個小時的會議,因為人人都要放下手邊工作,共同困坐在一個空間裡,對一些明明和自己無關的討論,也不得不洗耳恭聽,這種交流溝通的方式,就叫做“同步”,技術上叫做“阻塞型”通訊,寫網絡代碼的碼農都知道。如果把這種方式一毛一樣的搬到視頻會議室裡,效果的惡化程度隨時間長度指數級上升!

遠程協作不能避免開會,但原則上:(1)可以不開會的就不開會,盡可能把需要同步、分享、討論的事情用協同工具寫下來,讓相關人等傳閱和評論反饋。這樣做的好處是:寫東西的時候你會更加邏輯理性、深思熟慮,信息記錄積累形成關於一件事情的背景上下文,更加透明,任何時點介入的人都可以溯源來龍去脈,而線下或者視頻會議則往往連會議紀要都未必能堅持撰寫,之前沒有參加會議的人加入一項工作就需要到處了解信息點,形成認知;(2)即使開會,也盡最大可能壓縮時間,每一個成員均需學會尊重他人時間。

異步協作,有三個文化挑戰。首先是公司能否逐漸接受視員工為一些項目的並行貢獻者,就像一個開源社區一樣,社區成員在不同時區不同地點對一個項目貢獻代碼維護、功能測試、產品設計;其次是管理者自上而下的能否放下焦慮,相信團隊雖然沒有整齊劃一的在一個時間段內同步工作,異步接力的模式卻依然可能達成目標里程碑;第三是公司有沒有做好透明化的準備,信息被記錄的越詳盡,決策可被追溯就越容易。

二、把一切文檔化

可以說,最理想情況下,整個公司(或者說社區)的知識積累,應最大程度的被數字化– 會議紀要、產品規劃文檔、項目迭代計劃、市場營銷方案、技術架構設計文案等等,以文本、語音、視頻、應用工具數據的方式統一存儲,成為公司的數字資產。線下辦公時,人們往往因為面對面的便利,以口頭溝通為主,事後的記錄往往變成一種額外負擔而被省略。在線上辦公,文字成為主要交流載體,不再是溝通後的附加記錄,而是溝通本身。

即時通訊工具實際上不是最好的異步協同工具,因為關於某個事情的聊天記錄輕易被後續的信息淹沒,要再找回來不是非常便利,而且對於透明度的促進不夠,畢竟有些工作討論適合自動文檔化(例如當人們以比較結構化的方式書寫自己的觀點時),但卻局限在一個聊天房間中,跟每一個人表達都要找出來重新轉發。所以採用wiki、社區論壇、共享文檔等工具,更有助於信息的透明化,協作者也可以更低成本的了解事務的上下文。

三、把一切自動化

提交代碼後自動化分析、自動化構建、自動化打包、自動化測試、自動化部署到預覽環境;員工A完成一項任務後,聊天機器人自動通知員工B;工作任務截止時間前自動推送提醒;訪客訪問官網或者公眾號內容瞬間生成工單派發給運營人員;各種數據面板則自動顯示進度、狀態、指標,節省無數手工週報以及逐個團隊逐個部門追業務數據的麻煩。

二級標題

二級標題

人在家中坐、錢從線上來?

不怕封城、不怕疫情傳染、不怕氣候變暖帶來的極端災害突發導致的通勤危險(呃… 應該說怕斷電斷網吧,但誰不怕?),公司保持健壯運轉;對員工個人來說,人在家中坐、錢從線上來,寫代碼的寫代碼、測試的測試、社區運營的在各個社交平台運營、市場推廣在各個線上媒體宣傳… 有條不紊,各施其職,還回歸家庭。

按扎克伯格的說法,還幫助社會減少碳足跡、降低碳排放。過於烏托邦?越來越多的企業組織在嘗試這樣的道路。

個體成員需要思考的是,在虛擬社區裡,怎麼展現自己的專業素質?怎麼產生個人影響力成為發聲者引領者?怎麼在家裡的自由環境中保持高效產出?產出如何保障質量避免給團隊與組織帶來風險?在社區中如何適應以高度透明的方式與他人進行異步協作?解決這些問題,大家將可以在企業社區裡一起愉快的“玩耍”。

(信息披露:本文作者不持有GitLab 股票,偶爾使用GitLab 產品,但經常觀看GitLab網站)